Das Grundeinkommen ist seit ein paar Jahren nicht mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verdrängen. Immer wieder befeuern neue Impulse – teils aus völlig unerwarteter Richtung, wie durch Telekom-Chef Höttges, die Debatte. Der vorerst letzte Höhepunkt medialer Aufmerksamkeit wurde im Kontext der Volksabstimmung in der Schweiz erreicht. Warum ist dieses Grundeinkommen sprichwörtlich nicht totzukriegen? Darauf gibt es eine simple Antwort: Weil die Politik noch immer versucht, die Probleme von heute und die Herausforderungen von morgen mit den Rezepten von gestern zu lösen. Eine Politik, die allenfalls bereit ist, die schlimmsten Fehlentwicklungen, wie zum Beispiel beim Mindestlohn, einzudämmen, ist eine Politik, die den Blick auf ...

Pro: Mehr Freiheit bei Arbeit und Tätigkeit

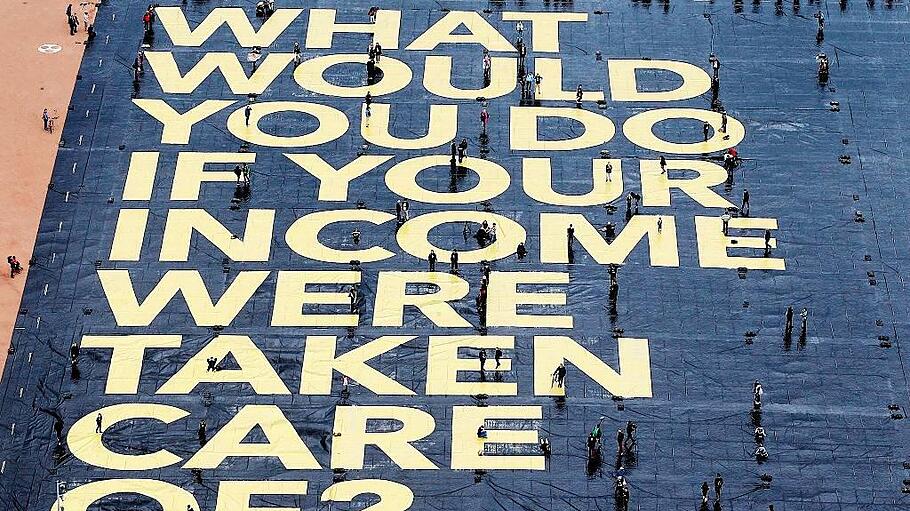

Warum ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich eine gute Idee ist. Von Matthias Blöcher