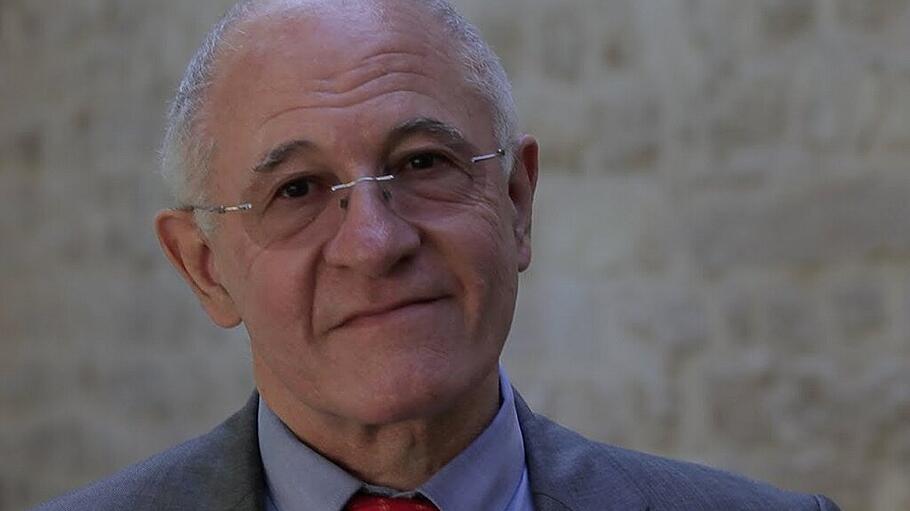

Wörtlich genommen bezeichnet das griechische Wort „Meta-Physik“ lediglich das, was über die rein physische, also naturgegebene Wirklichkeit hinausgeht, vorausliegt oder nachfolgt. In der Geschichte der Philosophie ist kaum ein anderer Begriff so sehr zum Stein des Anstoßes geworden. Es waren unter anderem die christlichen Denker, die sich metaphysischer Einsichten bedienten, um den transzendenten Horizont ihrer Religion auszuleuchten. Zu den prominentesten christlichen Metaphysikern der Gegenwart gehört zweifellos der Franzose Rémi Brague. Seine Bücher wurden in achtzehn Sprachen übersetzt, zuletzt ist von ihm 2021 „Zum christlichen Menschenbild“ erschienen. Eine besondere Freude für die Teilnehmer der vom Leiter ...

Rémi Brague: Wahre Religion kennt Transzendenz

Eine Internationale Tagung zu „Metaphysik und Christentum“ an der Hochschule Heiligenkreuz zum 75. Geburtstag des Philosophen Rémi Brague.