Es ist ein weites Feld“ – ganze Schüler-Generationen kennen das Zitat von Theodor Fontane, dessen Geburtstag sich am 30. Dezember zum 200. Mal jährt, aus dem Deutschunterricht. Denn Fontane verwendet es in „Effi Briest“ (1896) mit kleinen Variationen mehrfach, am Romanschluss in der Form: „Ach, Luise, lass ... das ist ein zu weites Feld.“ Der Roman entwirft ein komplexes Sittenbild der preußisch-protestantischen Gesellschaft, in der ein sinnentleerter Ehrbegriff zu einer Tragödie führt.

Preußische Sittenbilder

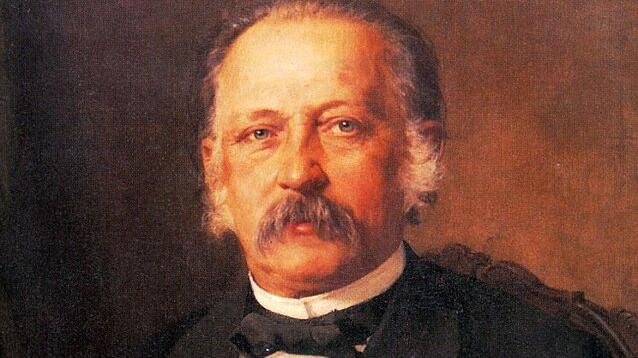

Vor dem 200. Geburtstag Theodor Fontanes: Mit der Kritik an der preußisch-protestantischen Ethik zeigt er Hochachtung vor dem Katholischen. Von José García