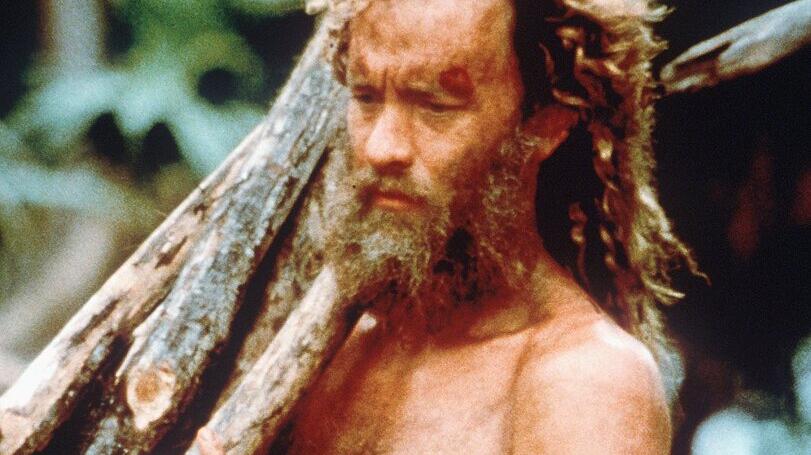

Corona, Corona und nochmals Corona. Ein Virus infiziert nicht nur unsere Gesellschaft, sondern mithin unser gesamtes Handeln und Denken. Er macht uns nicht nur krank, sondern auch einsam. Er führt zum Aufbrechen aller sozialer Strukturen, bis wir inmitten der Gemeinschaft eine Summe von Inseln bilden. Die Risiken sind bekannt, doch welche Chancen bieten sich? Wie so oft in bewegten Zeiten weiß möglicherweise die Literatur, mithin ein ganz bestimmtes Genre, Rat zu geben, nämlich die sogenannte Robinsonade. Ausgehend von Daniel Defoes Klassiker „Robinson Crusoe“ aus dem Jahr 1719 hat sich eine eigenständige Werktradition begründet, deren Zentrum einschneidende und existenzielle Isolationserfahrungen bilden.

Planetarische Einsamkeit

Während wir auf unseren heimischen Inseln sitzen, lohnt die Lektüre von Robinsonaden: Isolation ist darin nur der Beginn von Bewährung und Erneuerung.