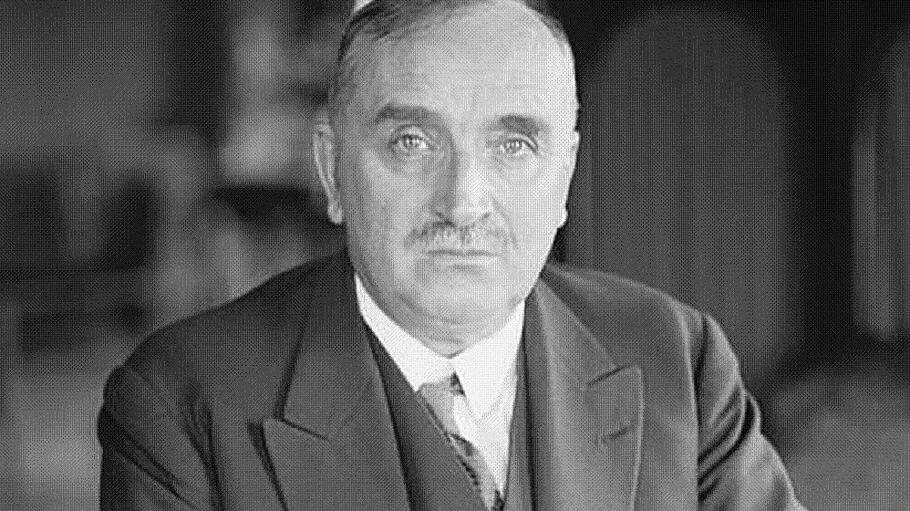

Noch Ende der 1960er Jahre wurden seine Stücke an deutschen Theatern aufgeführt, die Kriegsgeneration konnte mit dem Gedanken der Aufopferung um eines höheren Zielen wegen etwas anfangen. Paul Claudels (1868–1955) Wirksamkeit lag aber zwischen den beiden Kriegen, der Zeit, in der er in seinem „Brotberuf“ Frankreich als Botschafter, unter anderen in Japan, den USA und Belgien, diente. Der Sohn einer Provinzfamilie aus der Champagne erlebte nach religiöser Gleichgültigkeit in der Jugend seine Konversion, als er – nur wegen der Musik – an der Weihnachts-Vesper 1886 im Pariser Dom Notre Dame teilnahm.

Paul Claudel: Himmel und Erde berühren sich in Versen

Wiederentdeckungen zu Paul Claudel in der „Kleinen Bibliothek des Abendlandes“. Von Urs Buhlmann