Fast jeder kennt sie, fast jeder hat eine Meinung über sie: Karl Marx, Philosoph und Schriftsteller, Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, und Richard Wagner, Komponist, Dramatiker und Theaterregisseur. Beide eint nicht nur das Todesjahr 1883, beide gelten bis heute als äußert streitbar, polarisieren viele Menschen in glühende Verehrer und scharfe Kritiker. Das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin widmet beiden derzeit jeweils eine eigene Ausstellung. „Karl Marx und der Kapitalismus“ ist noch bis Mitte August zu sehen, die zweite Schau über „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ wurde Anfang April eröffnet und dauert bis September an.

Marx und Wagner weisen dunkle Parallelen auf

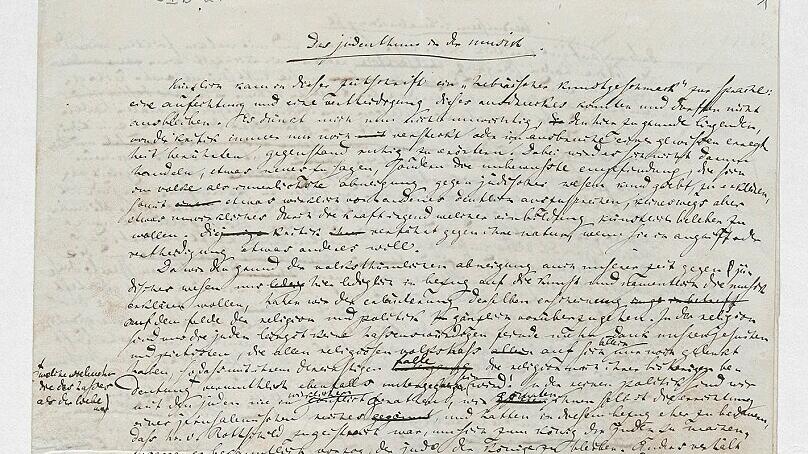

Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt derzeit Ausstellungen über Karl Marx und Richard Wagner – und setzt sich dabei auch mit deren antisemitischen Äußerungen auseinander.