Gustave Flaubert (1821–1880) ist einer der Erzväter der französischen Romanliteratur und zugleich das Musterbeispiel eines französischen Intellektuellen, stets bestrebt, sich an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen und keiner literarisch-politische Fehde aus dem Weg zu gehen. In Erinnerung behalten muss man ihn als genauen Stilisten, der in seinen Sujets stets nur seine pessimistische Weltauffassung zum Ausdruck bringen wollte, fern von jeder gesellschaftlichen Moralvorstellung. Zu seinem 200. Geburtstag widmet ihm der französische Historiker Michel Winock, Spezialist für das 19. Jahrhundert im Nachbarland, eine umfassende, auch das Zeitalter erschöpfend behandelnde Biographie.

Mit dem Blick des Chirurgen das Geschehen beschreiben

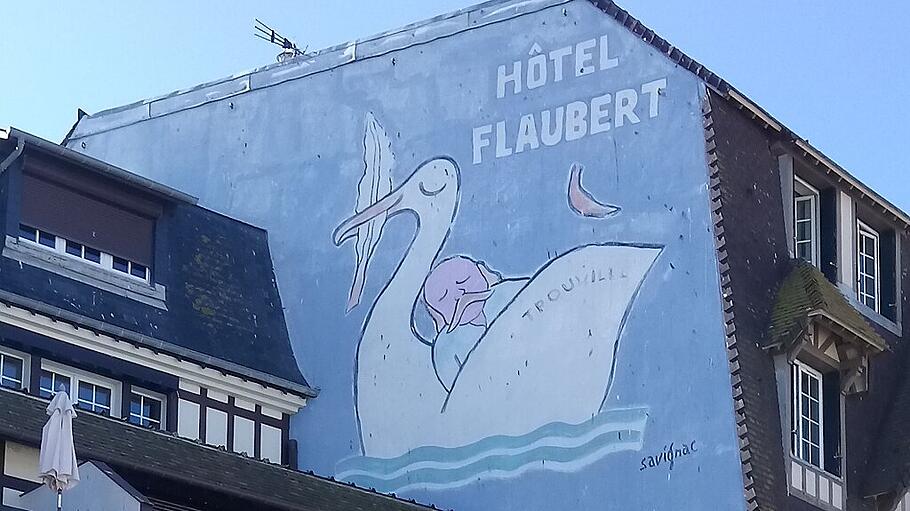

Gustave Flaubert, einer der Paten des modernen Romans, wurde vor 200 Jahren geboren