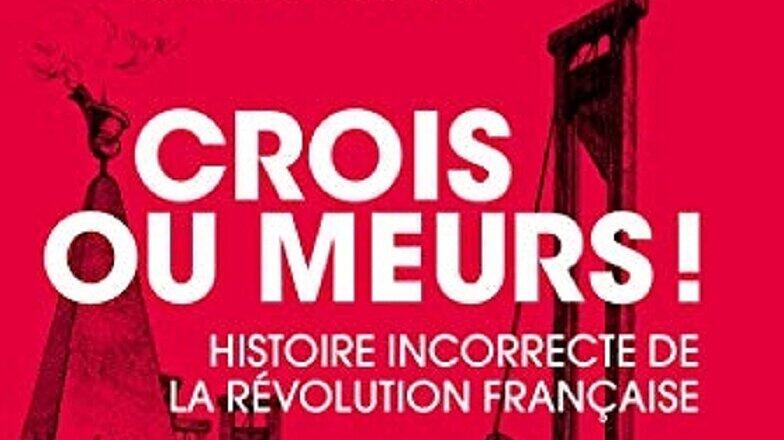

Claude Quétel: „Crois ou meurs! Histoire incorrecte de la Révolution française“. Editions Tallandrier/Perrin 2019, 509 Seiten, als Paperback 19,19 Noch immer berufen sich die Freunde der Aufklärung auf die Französische Revolution und ihre „Errungenschaften“. Noch immer gedenkt man ihrer. Und noch immer unterscheiden französische Schulbücher und die vorherrschende Geschichtsschreibung zwei aufeinanderfolgende, völlig unterschiedliche Revolutionen: Die „gute“ von 1789 hatte die Deklaration der Menschenrechte und der Demokratie im Fokus, die schlechte artete zur „terreur“ mit ihrer blinden Gewalt aus. Für den Historiker Claude Quétel, den Autor der flüssig und chronologisch detailliert ...

Internationale Bücherschau am 29. August

Kirchengeschichte und Islam