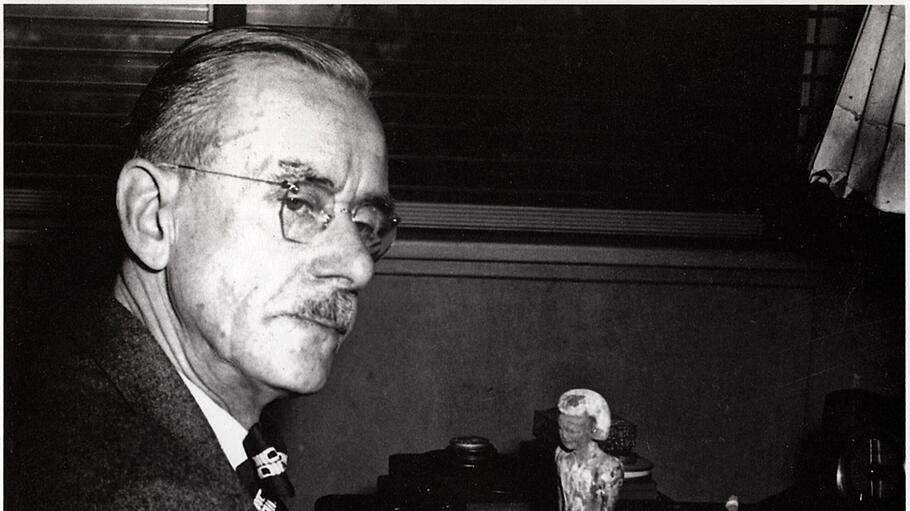

Ich mache viele Scherze, aber mit der Gnade ist es mir recht christlich ernst – sie beherrscht seit langem mein ganzes Denken und Leben.“ Diese späte Äußerung Thomas Manns (1885–1955) war eine Zuspitzung seines Lebenswerks, das sich immer mehr auf diesen Punkt konzentrierte. Gnade war das Herzenswort seines letzten Jahrzehnts, schreibt Dieter Borchmeyer, Professor emeritus an der Universität Heidelberg und Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, in seinem Buch über Thomas Mann; das Buch will ausdrücklich keine Biographie sein, sondern handelt über Manns „Werk und Zeit“, wie es im Untertitel heißt und ist dabei ein großartiges Zeitpanorama.

Gnade war ihm ein Herzenswort

Dieter Borchmeyer geht dem Werk von Thomas Mann mit großer Detailkenntnis auf den Grund. Von Alexander Riebel