Man kennt es von den Komödien William Shakespeares, Johann Nestroys oder Oscar Wildes: die Ordnung scheint aus den Fugen zu sein, solange die vom Autor als Paar angelegten Figuren sich nicht gefunden oder versöhnt haben – doch selbst dann kann am Ende der Handlung noch eine fundamentale Überraschung warten. Die Welt hat sich gewandelt, und alles, was nicht wirklich tief miteinander verbunden war, fällt auseinander.

Gleitender Übergang

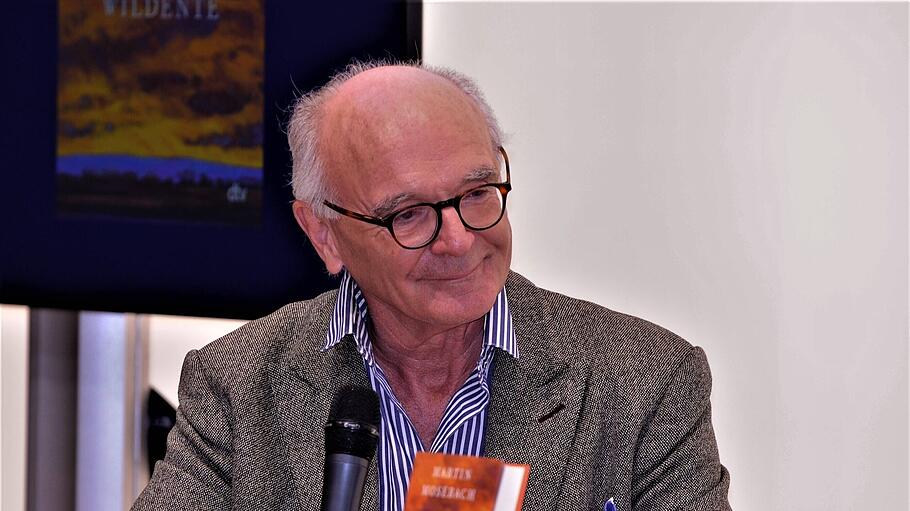

Martin Mosebach erzählt in „Taube und Wildente“ von Paaren im Wandel der Zeit.