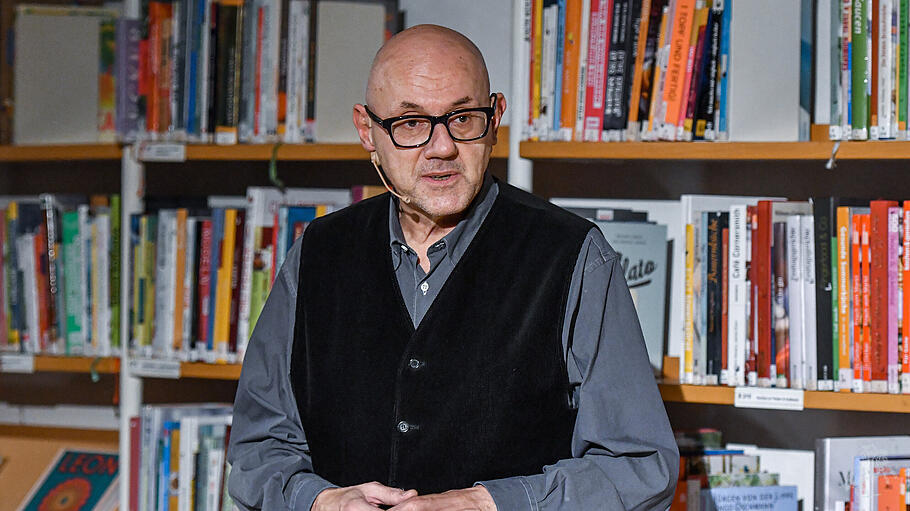

In Großbritannien ist man schon lange großzügig: Auch Agenten-Thriller-Autoren wie John le Carré, Robert Harris oder Graham Greene werden als literarische Könner eingestuft. In Deutschland, wo Autoren dieses Genres im Auge der seriösen Literaturkritik während der vergangenen Jahrzehnte eher ein Schattendasein fristeten, dürfte diese Herabsetzung dank Andreas Pflüger bald ein Ende haben. Der 66-jährige Thüringer, der im Saarland aufwuchs und im Westberlin der 1980er Jahre vom studierenden Taxifahrer zum gefeierten Drehbuchautor („Tatort“, „Ein Fall für zwei“) aufstieg, schreibt seit Jahren mit großem Erfolg und literarischer Qualität Spionagethriller („Operation Rubikon“).

Andreas Pflügers Thriller "Wie sterben geht": So gut wie John le Carré

Der deutsche Starautor legt einen literarisch anspruchsvollen und spannenden Thriller mit metaphysischer Grundierung vor, der in unsere Zeit passt.