Auf seinem Internetauftritt listet der Schweizerische Katholische Presseverein (SKPV) 68 katholische Medienangebote auf dem Gebiet der Schweiz. In Relation zu knapp drei Millionen Katholiken ist dies eine beeindruckende Vielfalt. Eine Vielfalt, die den einzelnen Sprachteilen und den verschiedenen Prägungen des Schweizer Katholizismus geschuldet ist. Dabei sind Kommunikationsorgane fremdsprachiger Katholiken, die in der Schweiz eine beachtliche Zahl darstellen, oder die Medien zahlreicher geistlicher Gemeinschaften darin noch gar nicht erfasst.

Kirchenkritik von innen

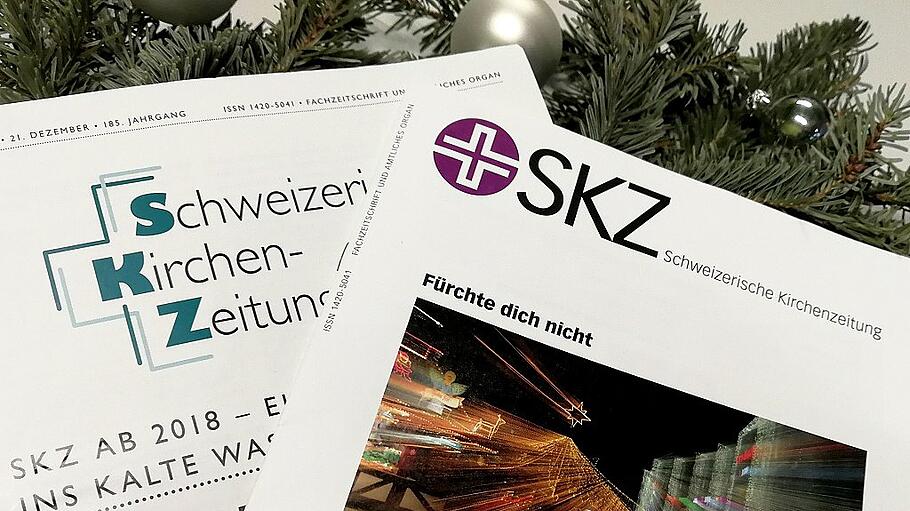

Die Kirche in der Schweiz entfernt sich auf manchem Sonderweg vom weltweiten Katholizismus. Beispielhaft zeigt das der Zustand der katholischen Medien im Land. Von David Wyss