Deutscher Herbst 2020: zerbröselnde Gewissheiten in einer zerrissenen Gesellschaft, „friedlose Wanderschaft durch wildes Gestein ferne den Abendweilern“ (Georg Trakl). Wegweisende sind gefragt. Hegels 250. Geburtstag ließ den Weltgeist durch die Medien wehen. Karl Marx ist wieder klassenkämpferisch „en vogue“. Aber Karl May? Der sächsische Schriftsteller (1842–1912) scheint kaum zu diesen Namen zu passen. Doch während Marx für die Basis, die politisch-ökonomische vornehmlich, zuständig zeichnet, ist May im Überbau zu Gange, speziell im Raum des Religiösen.

"Ich möchte der Menschheit meinen Glauben geben"

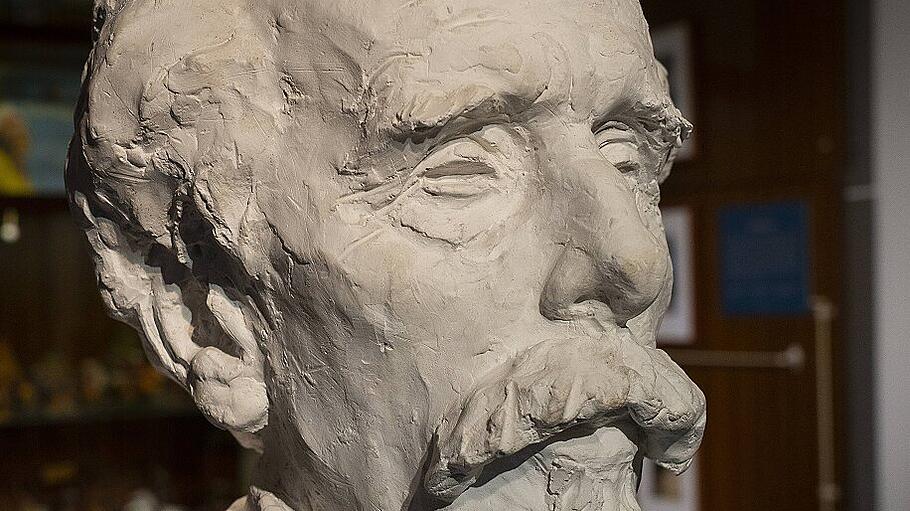

Karl May war nicht nur ein begnadeter Erfinder und Erzähler abenteuerlicher Geschichten, sondern auch ein konsequenter Kämpfer für den Kern des Wahren und Guten, in dem für May besonders das Christentum, aber letztlich jedes religiöse Bekenntnis wurzelte, und den es galt, zu wohltätigem Wirken zu bringen.