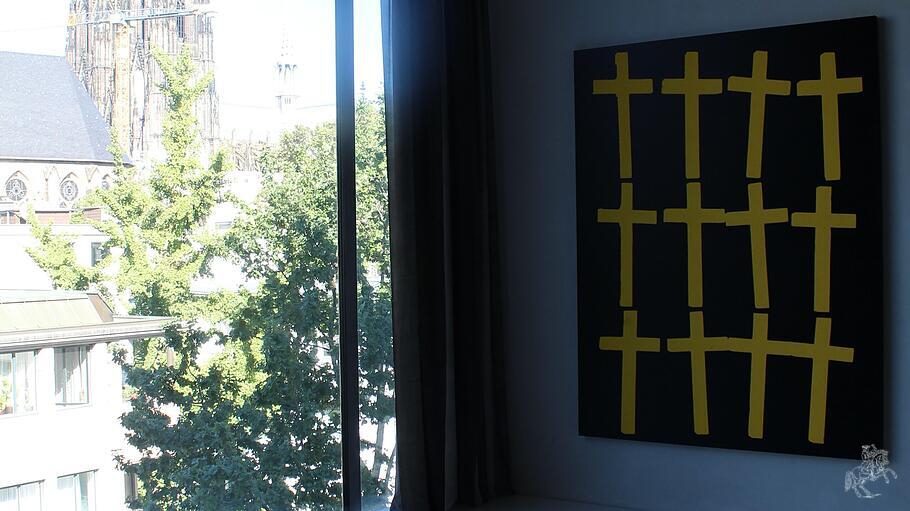

Sind es Zeichnungen oder sind es Zeichen? Oder sind es zu Zeichen gewordene Zeichnungen, die ein Wort, eine spezifische Begrifflichkeit oder einen Satz, eine Botschaft transportieren? „Ohne Titel“ sind die mit Bleistift und Tusche in wenigen Linien auf Schwarz und Weiß zu Papier gebrachten Zeichnungen benannt. Mehrdeutig sind die miteinander korrespondierenden Linien angeordnet und wollen die Betrachter einladen, sich auf die hervorgerufenen Assoziationen von angedeuteten Räumen, Gegenständen oder Bildern einzulassen.

Wort Schrift Zeichen

Eine neue Jahresausstellung im Kolumba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, widmet sich besonderen Zeichnungen.