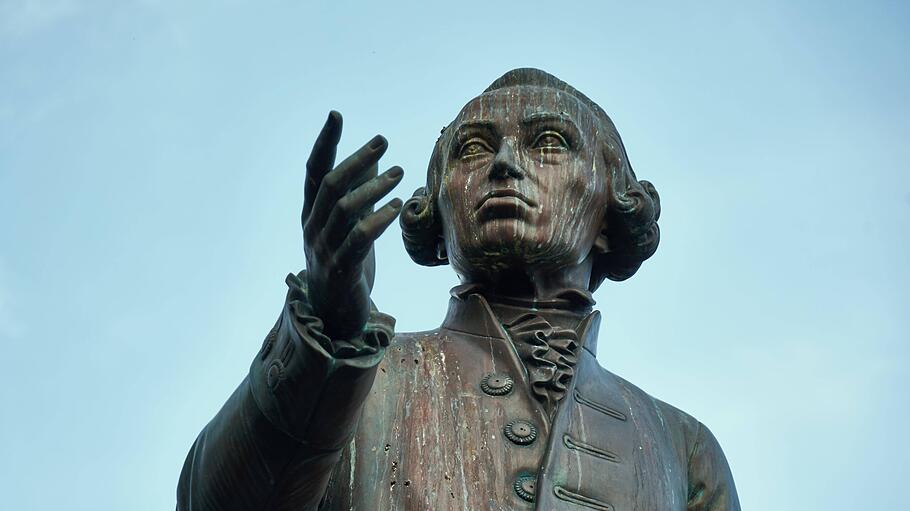

Die Theologin Saskia Wendel hat ein Buch zum Thema „In Freiheit glauben“ (Regensburg 2020) geschrieben. Sie gehört zu den Theologen, deren Anliegen den Kurs des Synodalen Weges prägt: das Anliegen, dass die Kirche endlich in der Moderne ankommt, zu deren Grundmotiv die „Hochschätzung von Autonomie“ (S. 7) gehöre. „Autonomie“ im Sinne von Selbstbestimmung ist der Freiheitsbegriff, der seit Immanuel Kant die Moderne beherrscht.In der ersten Hälfte ihres Buches versucht Wendel eine philosophische Bestimmung der Freiheit, wie sie sie versteht. Die logische Tortur, die der Freiheitsbegriff darin über sich ergehen lassen muss, ist eine genauere Betrachtung wert.

Verratene Freiheit

Eine Verteidigung der Philosophie Kants gegenüber Saskia Wendels Buch „In Freiheit glauben“, deren Anliegen den Kurs des Synodalen Weges prägt.