Tot an Haftfolgen 18.2.1941“. Was musste Kaplan Everhard Josef Richarz für Grausamkeiten ertragen, ehe er im Gefängnis Berlin-Moabit zugrundeging? Die Frage stellt sich auch bei Bernhard Lichtenberg: „Tot auf Transport nach Dachau 5.11.1943.“ Ein weiteres Opfer der Verfolgungen in der Zeit des Nationalsozialismus ist Schwester Aloysia Löwenfels: „Ermordet 9.8.1942 Auschwitz“.

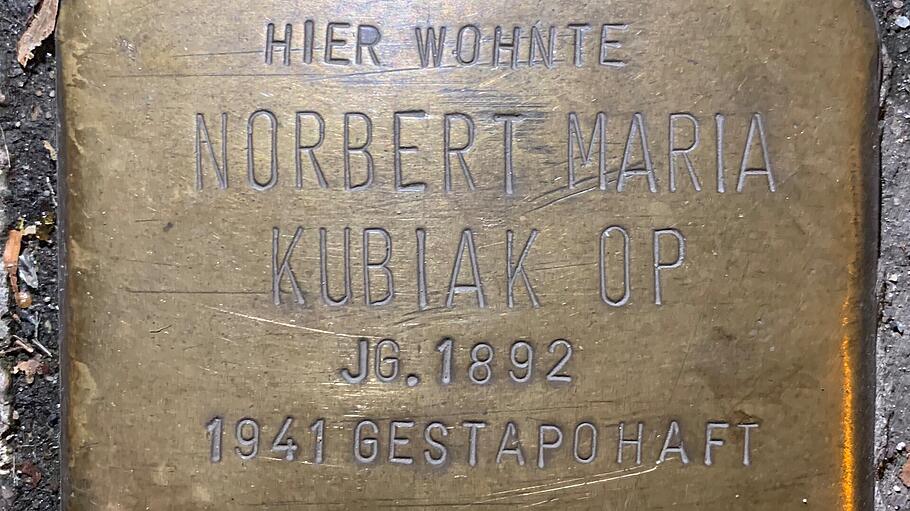

„Projekt Stolpersteine“: Namen niemals vergessen

„Projekt Stolpersteine“: Die große Mehrheit der Steine erinnert an jüdische Menschen. Doch auch zahlreiche Steine für katholische Märtyrer unter dem Hakenkreuz wurden verlegt .