Alles war neu für mich im Sommersemester 1961: Das selbstständige Studentendasein unter einer Dachschräge draußen in Buschdorf, erste Orientierungsversuche in den riesigen Räumen eines zu akademischen Zwecken umgewidmeten Barockschlosses, das pulsierende Leben in den Fluren und die überfüllten Hörsäle, das einschüchternde Treiben vor den Eingängen der Seminare und die ersten, noch versuchsweise eingesammelten Eindrücke vom Verbindungsleben. Ich war jetzt „stud. phil. et theol.“ und machte mich eifrig daran, meinen ersten eigenen Stundenplan zusammenzustellen.

Ein befreiendes Gefühl

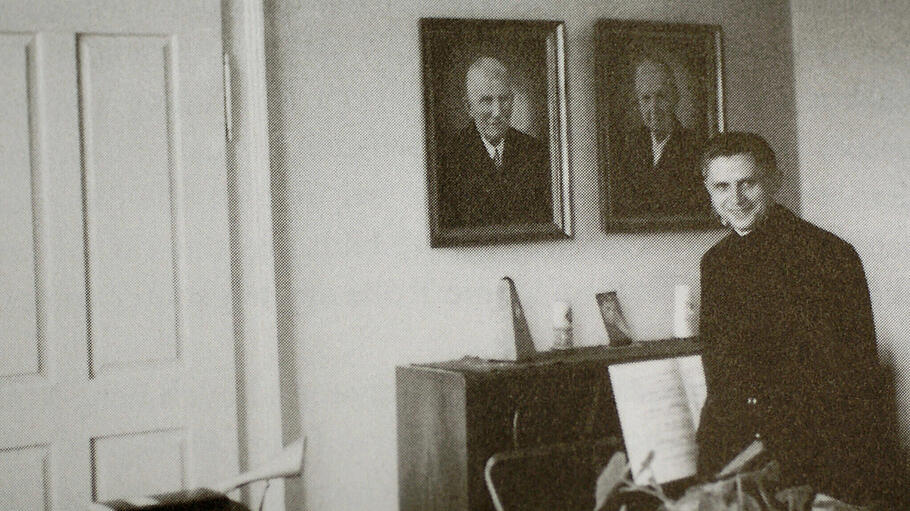

Erinnerungen an einen theologischen Frühling 1961 – Als Erstsemester bei Professor Joseph Ratzinger in Bonn.