Wem gehört unser Leben? Das ist die Kernfrage in Ferdinand von Schirachs aktuellem Theaterstück „GOTT“. Es widmet sich dem Thema „Sterben“ – im engeren Sinne der ärztlichen Suizidbegleitung, die laut Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts seit Februar dieses Jahres erlaubt ist, auch wenn eine gesetzliche Regelung noch aussteht. Das besagt inhaltlich: der einzelne Mensch hat das Recht, sich mit ärztlicher Hilfe das Leben zu nehmen, es bleibt aber selbstverständlich die Entscheidung des Arztes, ob er dazu bereit ist oder nicht. Und es ist dem Arzt nach wie vor verboten, dem Patienten die tödliche Spritze selbst zu setzen.

Die Zuschauer sollen über Recht und Unrecht entscheiden

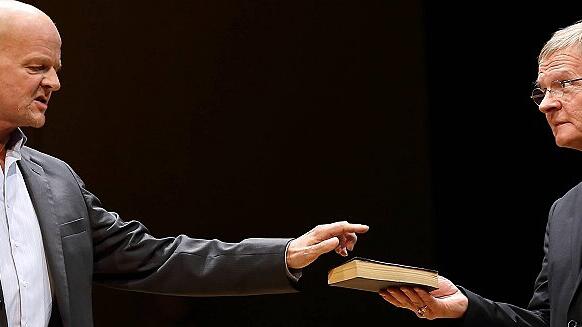

Ferdinand von Schirach behandelt in seinem Theaterstück „GOTT“ den Suizid.