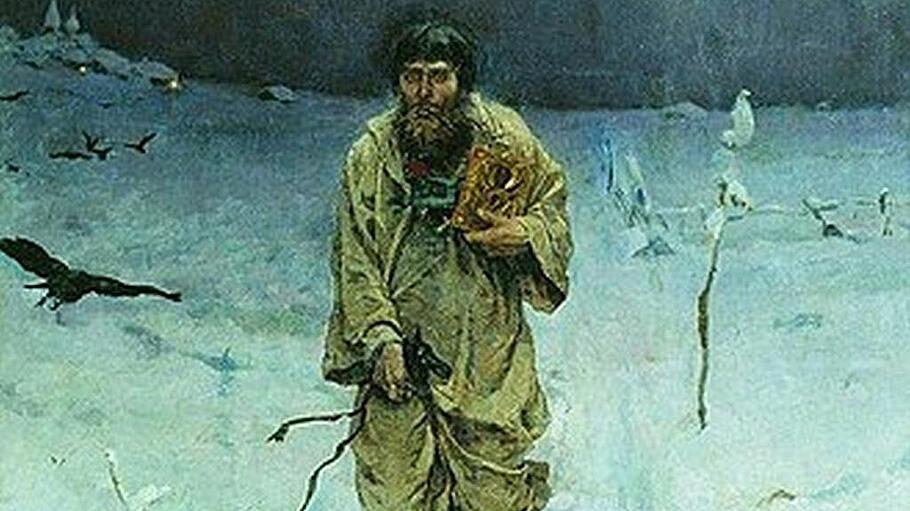

In der katholischen Kirche gilt der heilige Philipp Neri als weitgehender Sonderfall – eine Frohnatur und stets zu Scherzen aufgelegt sei der „Spaßmacher Gottes“ gewesen, der sich nicht zu schade war, im Rahmen einer als asketische Übung verstandenen Haltung der Selbstverleugnung den öffentlichen Spott auf sich zu ziehen: sei es, indem er einmal mit nur halb rasiertem Bart, ein andermal mit rosa Filzpantoffeln durch Roms Straßen zog. Ein solches Narrentum um Christi willen, wie es das Pauluswort bezeichnet, welches sich häufig mit der Forderung Jesu verbindet, sich selbst gering zu schätzen, spielt dagegen bis heute in der russisch-orthodoxen Kirche eine maßgebliche Rolle.

Die „Spaßmacher“ waren tief gläubig und subversiv

„Narren in Christo“ – Gottesnarren haben in Russland Tradition: Ihre Frömmigkeit und ihre geistlichen Unterweisungen finden verbreitet Beachtung. Auch hier im Westen wächst das Interesse an diesen nicht nur spaßigen Personen.