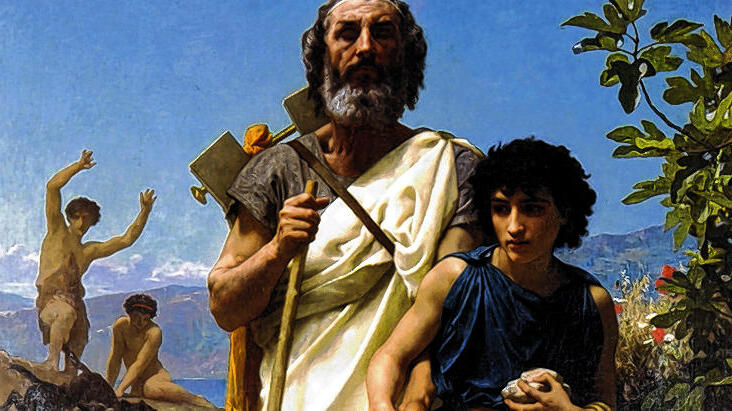

„Homer oder Die Geburt der abendländischen Dichtung.“ Das ist der Titel des Buches. „Im Anfang stand das Vollkommene.“ So lautet darin der erste Satz. Wenn ein Philologe und intimer Kenner der Platonischen Philosophie einen solchen Anfang wählt, dann geht sicherlich der nicht fehl, der darin einen Verweis auf die Beschreibung der Erschaffung der Welt in der Genesis mithört, die bekanntlich mit dem Satz „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ beginnt. Nun ist es zwar so, dass Thomas A. Szlezák in seinem großangelegten und großartigen Werk über „Ilias“ und „Odyssee“ nirgendwo die Bibel zitiert. Aber deren Geist schwebt, wenn diese Anspielung erlaubt ist, gewissermaßen über allen ...

Der Nachwelt im Gedächtnis

Homer als Ursprung abendländischer Dichtung. Von Ingo Langner