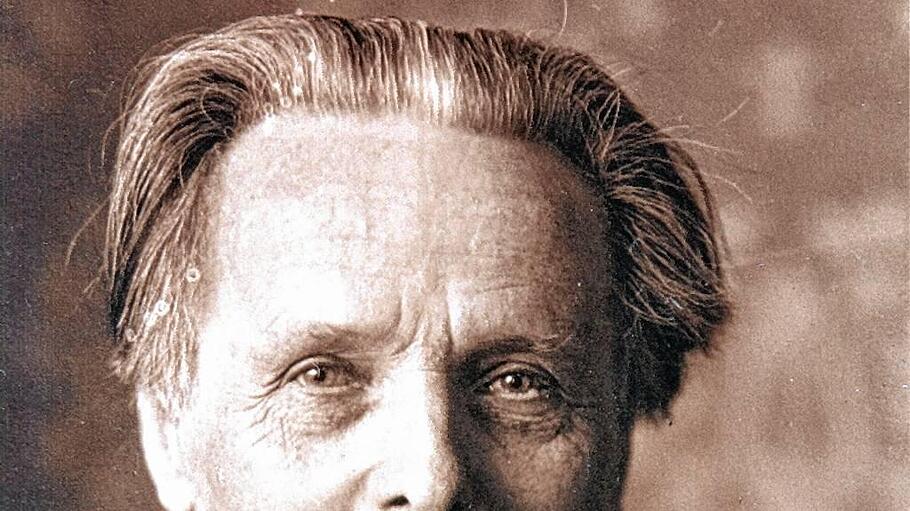

Am 25. Februar 1842 wurde der Schriftsteller Karl May im sächsischen Ernstthal geboren. Dieses Jahr wäre der Schöpfer von Winnetou, Old Shatterhand und Hadschi Halef Omar 175 Jahre alt geworden. „Ich bin im niedrigsten, tiefsten Ardistan geboren, ein Lieblingskind der Not, der Sorge, des Kummers. Mein Vater war ein armer Weber“, schrieb May, der einer der meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache ist. Ardistan ist ein fiktives Land aus dem Spätwerk Mays, das für Rückständigkeit und religiöse Verkrustung steht. Die Macht der Phantasie und das Christentum führten May aus diesem Elend heraus.

Der Glaube an einen starken und gerechten Vatergott

Zur religiösen Dimension in Karl Mays Werk anlässlich seines 175. Geburtstags. Von Sebastian Krockenberger