Die Berufung auf das christliche Menschenbild oder der Verweis auf Traditionen christlich abendländischen Denkens sind in der öffentlichen Debatte zu Allgemeinplätzen geworden, die immer dann in Rede stehen, wenn der Verlust der gesellschaftlichen Bindekräfte wieder einmal allzu deutlich geworden ist. Was dieses christliche Menschenbild aber sei, wie man es sich vorstellen könne oder zu denken habe, ist dabei kein Thema. Doch wer nicht weiß, was er eigentlich meint, wenn er sich auf das christliche Menschenbild beruft oder angesichts seines gefühlten Verfalls dessen Restitution fordert, füllt die Welt zwar mit Worthülsen, nicht aber mit Sinn. Der scheint jedoch gefragt zu sein, wenn auch auf durchaus unterschiedliche Weise.

Denken, worauf es ankommt

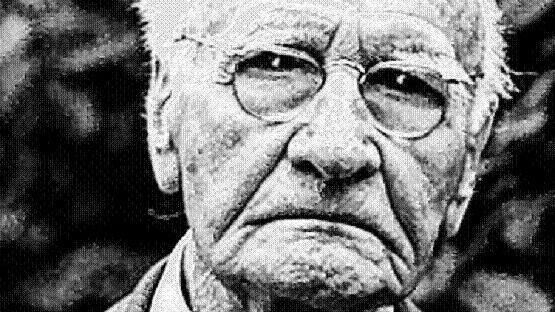

Über das christliche Menschenbild des Philosophen Josef Pieper. Von Barbara Stühlmeyer