Zu Dante Alighieris Lebenszeit (1265 - 1321) gab es vierzehn Päpste. Zwei von ihnen hat er der Überlieferung nach persönlich kennengelernt, neun hat er in der "Commedia" erwähnt. Fünf leiden in seiner Vision göttlicher Gerechtigkeit höllische Qualen, vier schmachten im Purgatorium. Den frommen Eremiten Pietro da Morrone, der nach 27 Monaten Sedisvakanz im Alter von 85 Jahren als Cölestin V. das höchste Amt antrat, könnte Dante im November 1294 als Mitglied einer florentinischen Delegation getroffen haben. Wie so viele erhoffte er sich von ihm eine Reform der Kirche "tam in capite quam in membris" (an Haupt und Gliedern). Besondere Unterstützung bekam der "Engelpapst" von franziskanischen Spiritualen, die den Anbruch des ...

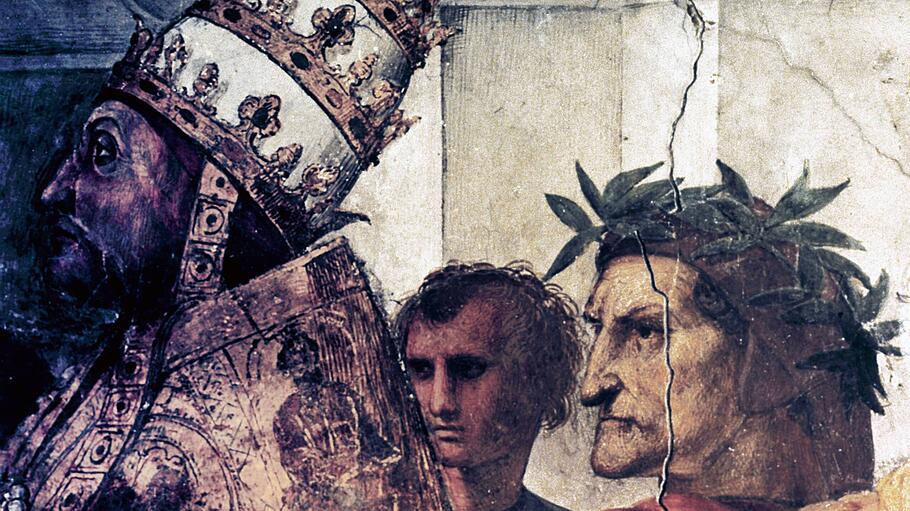

Verhältnis zwischen Dante und den Päpsten

Verfemt, seine Gedanken verbrannt und dann doch geehrt: In seiner Dichtung ging Dante mit den Päpsten hart ins Gericht. Später wurde ihm jedoch sogar eine Enzyklika gewidmet. Die Geschichte eines schwierigen Verhältnisses.