Es gibt Dinge, die gehören unausgesprochen zum Intellektuellenkodex. Demnach ist Picasso ein großer Maler, Schönberg ein großer Komponist, Joyce ein großer Schriftsteller. Wer nicht als geistig minderbemittelt gebrandmarkt werden will, darf nicht daran rütteln. Die linksliberale Intelligenzija hat sie auf den Sockel gehoben und für unberührbar erklärt. Ungeachtet der künstlerischen Verdienste der drei Geistesheroen verbindet sie auf jeden Fall eines: Sie waren große Zerstörer. Schönberg zerstörte mit der Zwölftonleiter unsere Hörgewohnheiten, Picasso spätestens in seiner kubistischen Phase unsere Sehgewohnheiten und Joyce unser bis dato gängig-gültiges Sprachverständnis.

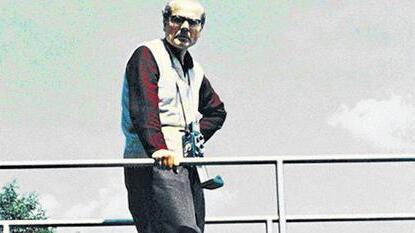

Arno Schmidt : Kauziger Einzelgänger im Naturpark Südheide

Arno Schmidt inszenierte sich als Sonderling, genießt aber Kultstatus – Heute vor 100 Jahren wurde der atheistische Schriftsteller geboren. Von Burkhardt Gorissen