Der christliche Alltag ist eine vertrackte Sache. Der Herr hat uns dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen, alles liegen und stehen zu lassen, unser Hab und Gut zu verkaufen, Eltern und Freunde zu verlassen und uns auf den Weg zu machen. Er erwartet von uns, dass wir unser Leben radikal ändern, dass wir jeden Atemzug in Gebet verwandeln, dass wir den Stoff des Lebens vergeistigen. Kurz: Christus wünscht sich, dass wir unseren Alltag heiligen. Das ist, so teilen uns die Evangelien unmissverständlich mit, der sichere Weg ins Himmelreich.

Alte Messe und Alltagsheiligung

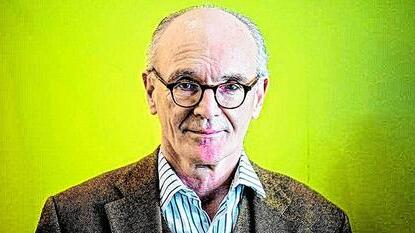

Martin Mosebachs Aufsatzsammlung „Häresie der Formlosigkeit“ ist ein Plädoyer für die überlieferte römische Liturgie. Wer diese Texte als ästhetizistisches Manifest liest, greift zu kurz: Es geht um die Voraussetzungen für eine Heiligung des Alltags und der Arbeit. Von Alexander Pschera