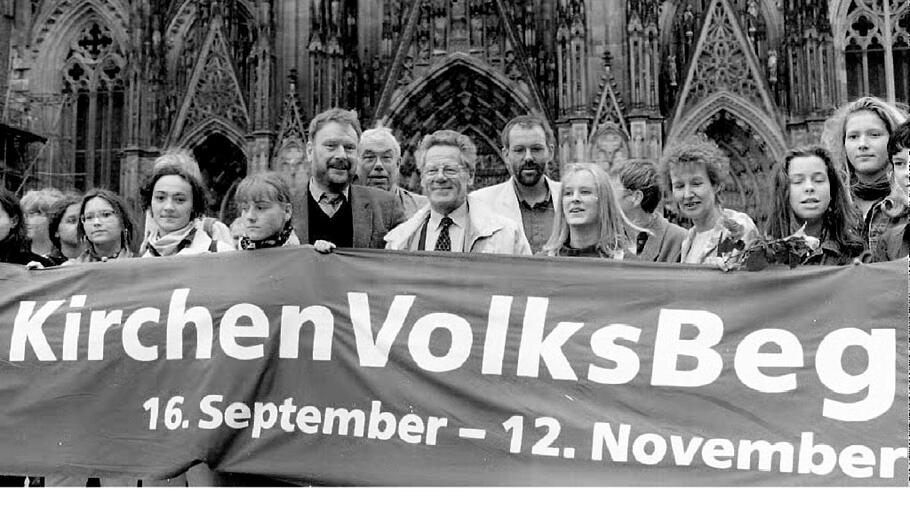

Auch wenn die Corona-Rahmenbedingungen die zunächst geplante größere Feier nicht erlauben, hat die Bewegung „Wir sind Kirche“ an das 25-jährige Jubiläum der Unterschriftenaktion des so genannten „Kirchenvolksbegehrens“ (KVB) im September 1995 erinnert. Anreger waren damals die auf Katholikentagen aktive Gruppierung „Kirche von unten“ und die „Leserinitiative Publik“. Zu den prominenten Erstunterzeichnern zählten Theologen wie Hans Küng, Eugen Drewermann und Peter Eicher, Politiker wie Erwin Teufel (CDU) und Wolfgang Thierse (SPD) oder Publizisten wie Franz Alt. Ab dem 16.

Vorbild des Synodalen Wegs: Das "Kirchenvolksbegehren"

Vor 25 Jahren sammelte "Wir sind Kirche" innerhalb von zwei Monaten 1,8 Millionen Unterschriften. Die aktion wirkt bis heute nach.