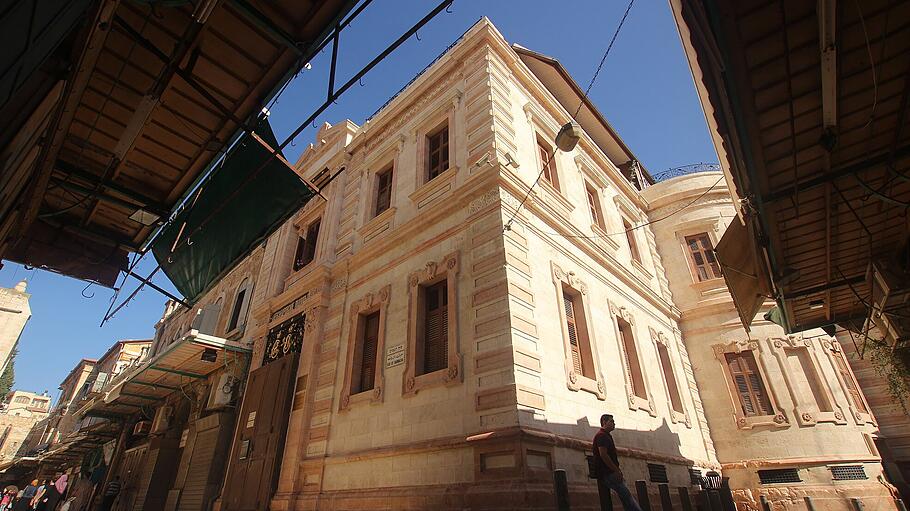

Im April des vergangenen Jahres wurde die Israelin Naama Issachar mit 9, 5 Gramm Haschisch in ihrem Gepäck auf dem Moskauer Flughafen festgenommen. Angeklagt wegen Drogenschmuggels wurde sie zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und ihr Schicksal hat sich zu einem diplomatischen Tauziehen zwischen Israel und Russland entwickelt, bei dem es auch um Überreste der konstantinischen Grabeskirche in Jerusalem und die Geschichte der russisch-orthodoxen Kirche geht. Wie die israelische Zeitung Ma'ariv aufdeckte, sollen nun die Besitzrechte an einem Gebäudekomplex, der in der Jerusalemer Altstadt direkt neben der Grabeskirche liegt, an die Russische Föderation übertragen werden.

Russland neben der Grabeskirche

Was die Diskussion um den „Alexander-Hof“ in der Jerusalemer Altstadt über russisch-israelische Diplomatie verrät.