Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ – dieser Vers aus dem ersten Petrusbrief (3, 15) steht am Anfang aller Bemühungen, den christlich-katholischen Glauben „vernünftig“ zu erklären und zu begründen. „Glaube und Vernunft“, das große Thema Joseph Ratzingers/Benedikts XVI. nicht nur 2006 in Regensburg, sowie „Glauben und Wissen“, Thema des magistralen neuen Buches von Jürgen Habermas, sind ureigene Themen der Fundamentaltheologie, die die Grundlagen und die Glaubwürdigkeit des christlichen Offenbarungsglaubens darlegen will.

Fundamentaltheologie am Scheideweg

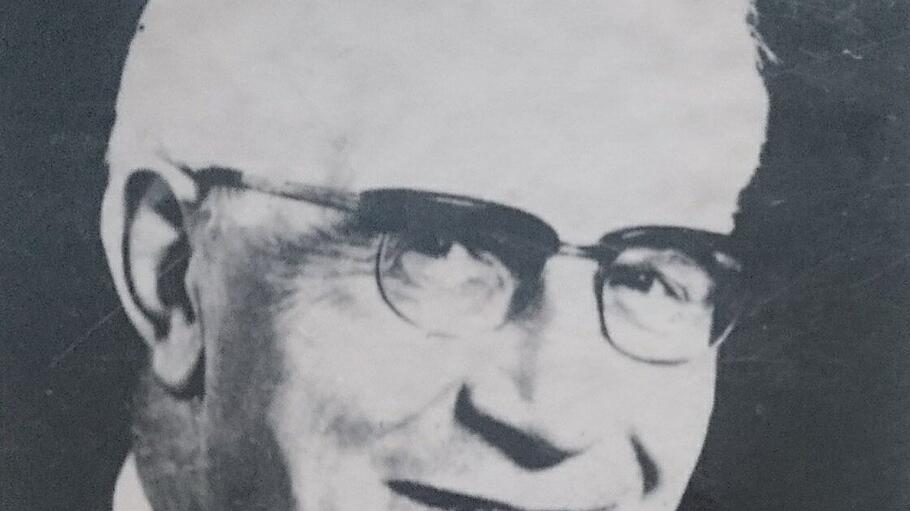

Über die Irrwege eines Fundamentaltheologen: Vor 110 Jahren wurde Adolf Kolping geboren.