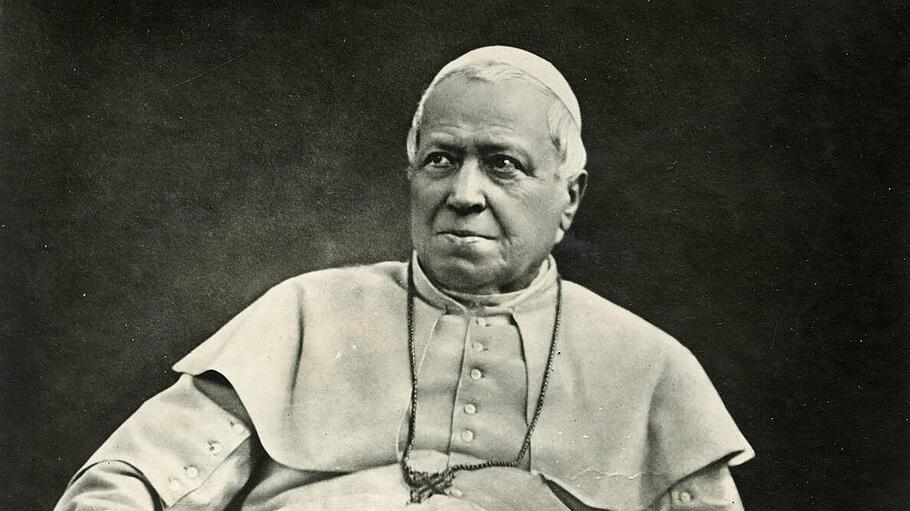

Vor 150 Jahren, am 18. Juli 1870, wurde am Ende des Ersten Vatikanischen Konzils feierlich die päpstliche Unfehlbarkeit als Dogma proklamiert. Auch die zuvor abgereisten meist deutschen Minderheitsbischöfe haben es angenommen, die Ablehnenden dagegen gründeten in einer schismatischen "Utrechter Union" den Altkatholizismus, der auch andere Kirchenlehren nicht annimmt. In der entsprechenden dogmatischen Konstitution "Pastor aeternus" über die Kirche Christi heißt es nach Überlegungen zum Primat des Bischofs von Rom, dass es ein von Gott geoffenbartes Dogma ist: "Wenn der römische Bischof ex cathedra spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen kraft seiner höchsten Apostolischen ...

Damit die Kirche in der Wahrheit bleibt

Die katholische Kirche und die Stunde Null: Zum theologischen Streit um die Unfehlbarkeit des Papstes.