Im bereits bekannten Stil des Hörens, Reflektierens und Betens starteten die Delegierten der kontinentalen Phase der Weltsynode in Prag in den nächsten Tag. Fokus lag auf der Frage nach den Prioritäten für die Kirche, die aus konkreten Anliegen angeklungen sind. Immer wieder ging es um die Kernthemen des katholischen Glaubens: Vergebung, Heilung, Heiligkeit, Evangelisation, Sünde, Maria. Die Deutschen brachten die Frage nach der Frauenweihe ein. Neu war der Blick in die Zukunft: Wie kann der Synodale Prozess nach dem Treffen im Alltag weitergeführt werden?, fragten einige und baten um eine Klärung von Begrifflichkeiten.

„Gehen wir zu Maria, der Mutter der Kirche“

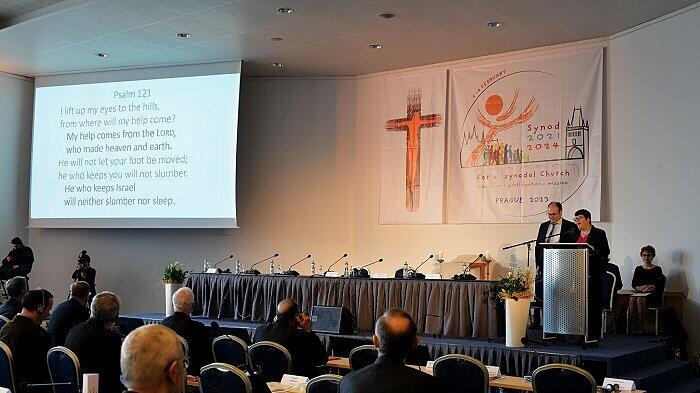

Begriffe definieren, Mission ankurbeln, Jugend einbeziehen und auf Maria schauen - darum ging es am dritten Versammlungstag der Kontinentalsynode.