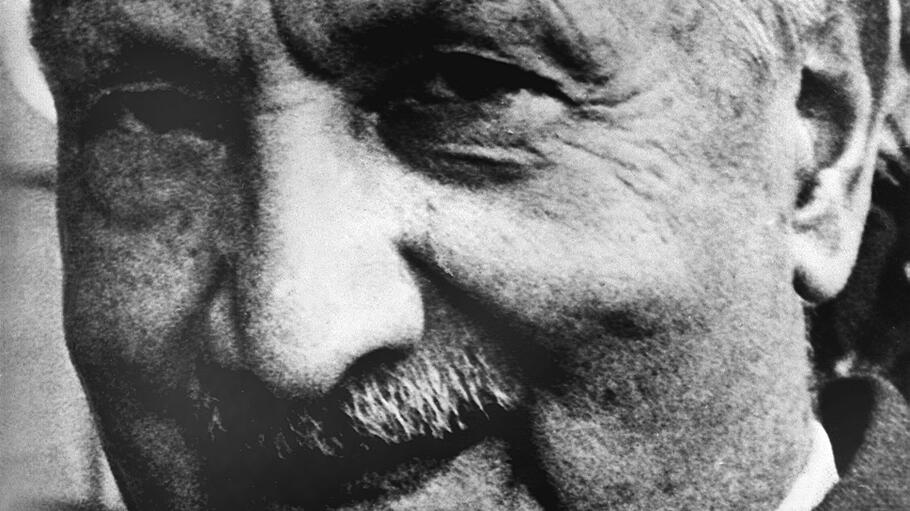

Martin Heidegger, der große Philosoph von „Sein und Zeit“, hatte als Student der katholischen Theologie in Freiburg seine Laufbahn begonnen. Bald begann er zu publizieren, er war eine Hoffnung der katholischen Intelligenz. Und sofort, beim ersten Zugriff, geht es ihm um die Wahrheit, den höchsten Gegenstand des Denkens. Von „M. Heidegger, stud. theol.“ erschien im März 1910 – er war gerade zwanzig Jahre alt – eine Besprechung von Johannes Jörgensens „Lebenslüge und Lebenswahrheit“ unter dem Titel „Per mortem ad vitam“, durch den Tod zum Leben. Erzählt wird die Bekehrung eines Atheisten zum Glauben, das religiöse Leben wird an seinem dramatischsten Punkt ergriffen.

Denken ohne „Lüge“?

Auch Philosophen können mal in die Irre gehen. Gut, wenn sie dabei aber sich selbst gegenüber ehrlich sind. Beispiel: Martin Heidegger.