Das Christentum war von Anbeginn an auf Glaube und Vernunft gebaut; es hatte sich gerade dadurch von dem verbreiteten Aberglauben und den zahllosen irrationalen Kulten des spätrömischen Reiches abgesetzt. Der Kirchenvater Tertullian insistierte schon im 2. Jahrhundert, die Vernunft sei eine „Gabe Gottes“, und Gottes Schöpfung könne mit Hilfe des Verstandes begriffen werden. Die frühen Christen hatten stets eine besondere Nähe zur klassischen Philosophie, woraus sich die Vorliebe christlicher Theologen für Naturphilosophie entwickelte, Vorläuferin aller Naturwissenschaft. Als im Zuge der Völkerwanderung seit dem 5.

Credo: War die Kirche gegen die Wissenschaften?

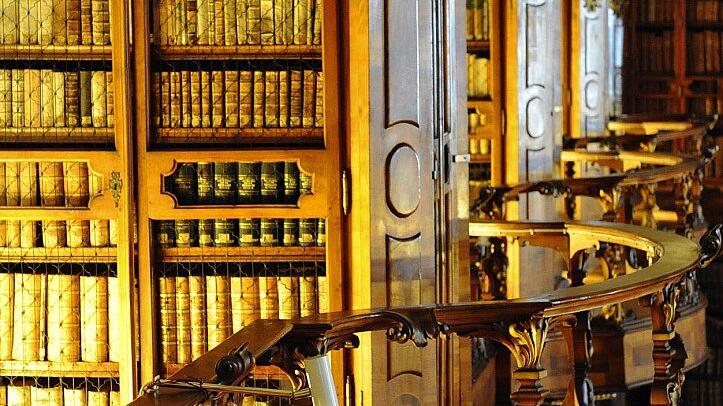

Ein verbreitetes Vorurteil besagt, die Kirche habe den wissenschaftlichen Fortschritt behindert, und erst durch die Aufklärung seien Vernunft und Wissenschaft befreit worden. Vor allem das Mittelalter wird gemeinhin als "dunkles Zeitalter" denunziert, in dem es statt Wissen nur Aberglauben gegeben habe. Aber nichts ist falscher als das!