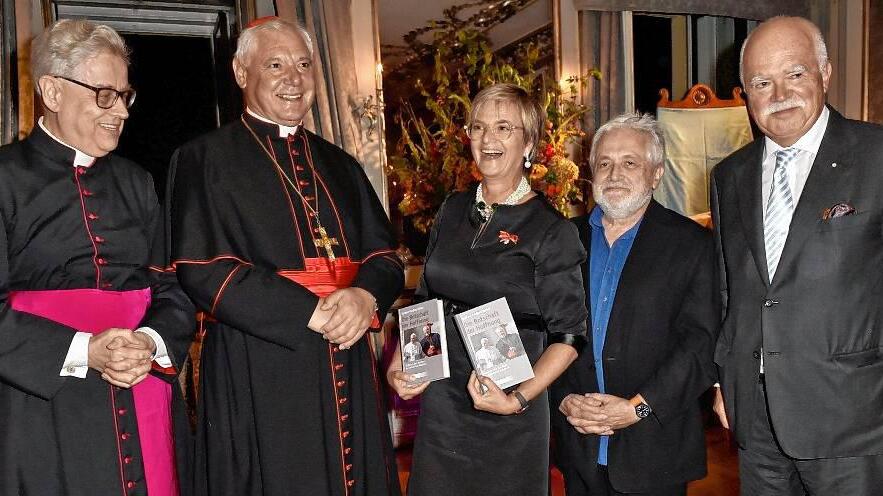

Regensburg (DT) Buchvorstellungen mit Glanz und Gloria sind ein Markenzeichen des Hauses Thurn und Taxis. Angeregte Gesprächen, Kerzenlicht und Champagner schaffen eine heilsame Distanz zu den weltanschaulichen Widrigkeiten der Gegenwart. In Schloss St. Emmeram empfingen Fürstin Gloria und Fürst Albert am Mittwoch kirchliche Würdenträger, Schriftsteller und Medienschaffende, um im literarischen Salon über den aktuellen Interviewband des Präfekten der Glaubenskongregation Kardinal Gerhard Müller „Die Botschaft der Hoffnung. Gedanken über den Kern der christlichen Botschaft“ zu plaudern. Die konfessionell gemischten Gäste – darunter Papstbruder Georg Ratzinger, der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, ...

Bekenntnisse eines Unerschrockenen

Die Botschaft der Hoffnung: Kardinal Gerhard Müllers aktuelles Interviewbuch ist in Regensburg vorgestellt worden. Von Regina Einig