Woher stammt der Wahlspruch des Heiligen Vaters „Erwählt aus Erbarmen“? „Miserando atque eligendo“ ist einer Predigt des Beda Venerabilis (Homilie 21) entnommen. Im Kontext geht es um die Erwählung des Apostels Matthäus nach der Perikope Matthäus 9, 9–13. Der Prediger zitiert gleich zum Anfang Römer 3, 23f: „Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne eigenes Zutun werden sie gerecht, dank seiner Gnade“. Und nochmals die unabschätzbare Größe derselben Gnade empfehlend fügt er hinzu aus Römer 5, 20: „Wo aber die Sünde mächtig wurde, wurde die Gnade übermächtig“. Dies also ist der hermeneutische Skopus seiner Auslegung der Perikope über die Berufung des Matthäus und ...

„Erwählt aus Erbarmen“

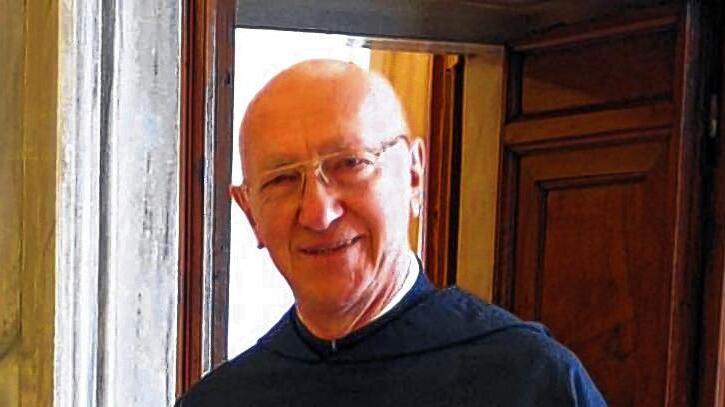

Ein Gespräch mit Cornelius Petrus Mayer OSA über den Wahlspruch des Papstes. Von Regina Einig