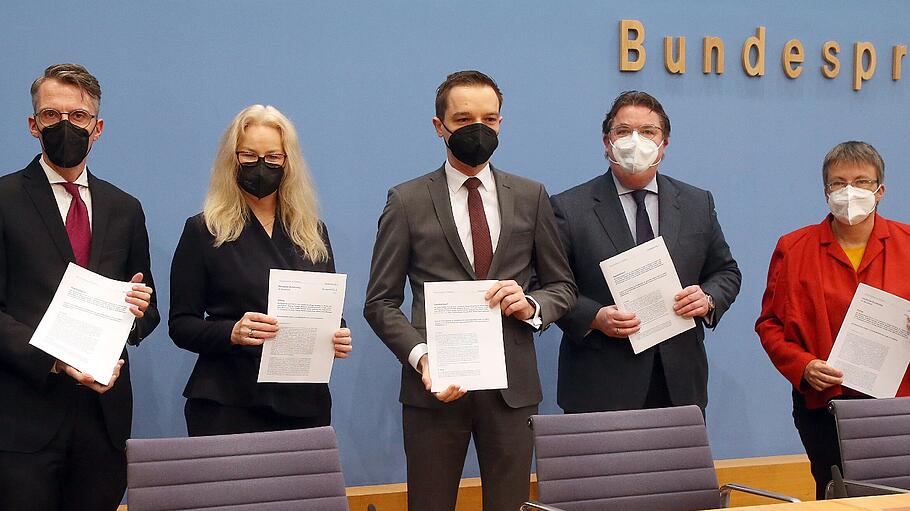

Vergangene Woche hat eine Gruppe von Parlamentariern um die Abgeordneten Lars Castelluci (SPD), Ansgar Heveling (CDU), Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grüne), Stephan Pilsinger (CSU), Benjamin Strasser (FDP) und Kathrin Vogler (Die Linke) vor der Bundespressekonferenz in Berlin einen interfraktionell erarbeiteten Gesetzesentwurf zur gesetzlichen Neuregelung der Beihilfe zum Suizid vorgestellt. Der Grund: Am 26. Februar 2020 hatte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den bis dahin geltenden Paragrafen 217 Strafgesetzbuch mit dem Grundgesetz für unvereinbar und für "nichtig" erklärt.

Vorschlag zur Suizidhilfe-Regelung vorgelegt

Bundestagsabgeordnete haben einen Entwurf zur Regelung der Suizidhilfe vorgelegt. Es ist der dritte und zugleich restriktivste Entwurf.