Es ist vermutlich kaum mehr als eine Legende. Wenn auch eine, die immerhin so erhellend ist, dass sie es verdient hätte, wahr zu sein. Auf die Frage, was er täte, wenn ihm die Verwaltung des Landes anvertraut wäre, soll der chinesische Philosoph Konfuzius (551–479 v. Chr.) geantwortet haben: „Ich würde den Sprachgebrauch verbessern.“ Begründend soll Konfuzius alsdann ausgeführt haben: „Wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das, was gesagt wird, nicht das Gemeinte. Wenn das, was gesagt wird, nicht das Gemeinte ist, dann gedeihen die Werke nicht. Gedeihen die Werke nicht, so verderben die Sitten und die Künste. Verderben die Sitten und die Künste, so trifft die Justiz nicht das Rechte.

Sprache macht mächtig

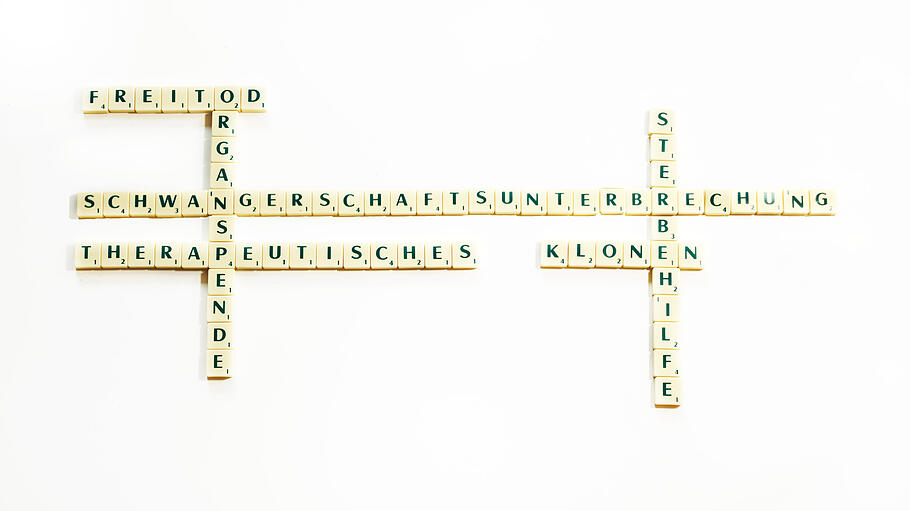

§ 219a StGB, somatischer Zellkern-Transfer, Freitod, Präembryonen und dergleichen mehr – Warum Biopolitik auch Sprachpolitik ist. Von Stefan Rehder