Amerika ist nicht Europa. Das gilt auch für Stil und Sprache. Jüngstes Beispiel: Donald Trumps vulgärer Spruch von den „shithole countries“, Dreckslöchern, deren Bewohner nicht erwarten könnten, Zuflucht in den USA zu finden. Die Herkunftsländer eines wachsenden Teils der Weltbevölkerung als Dreckslöcher zu bezeichnen, ist ein starkes Stück. Dennoch berührt der Satz eine zentrale Frage, nämlich den richtigen Umgang des wirtschaftlich arrivierten Nordens mit den Ländern des Südens, vor allem den Ländern Afrikas.

Politik des Versagens

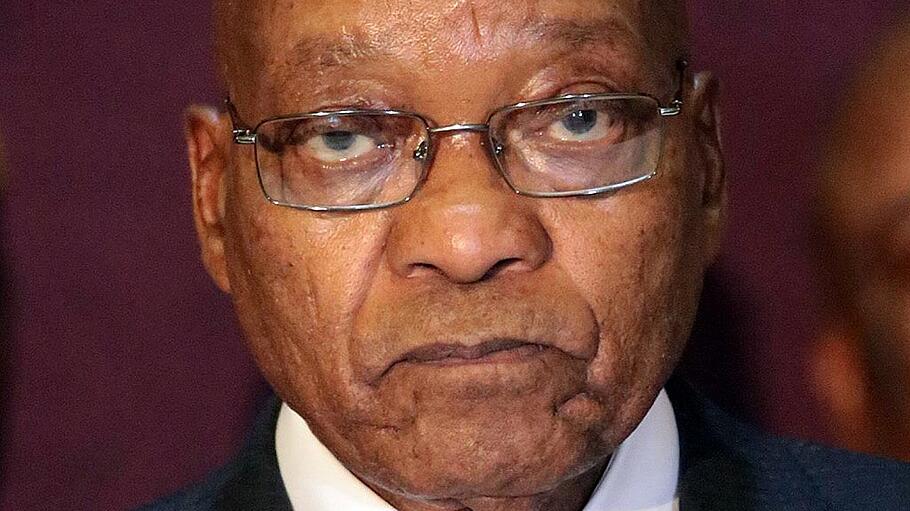

Misswirtschaft der Eliten blockiert Afrika. Von Michael Gregory