Zwei Leitmotive prägten die türkische Außenpolitik seit Atatürks Zeiten: „Richtung Westen!“ und „Null Probleme mit den Nachbarn“. In beiderlei Hinsicht steht Erdogan im 18. Jahr seiner Herrschaft vor einem Scherbenhaufen. Die Türkei ist noch NATO-Mitglied, kauft aber Kriegsgerät bei Erdogans mächtigem Seelenverwandten Wladimir Putin und droht dem verhassten NATO-Nachbarn Griechenland mit Krieg. Sie ist noch EU-Beitrittskandidat, doch haben beide Seiten nach Jahren wechselseitiger Demütigungen und Drohungen diese realitätsferne Perspektive längst tief begraben. Ideologisch ist die Türkei heute kein Teil von irgendetwas und kein Partner von irgendwem.

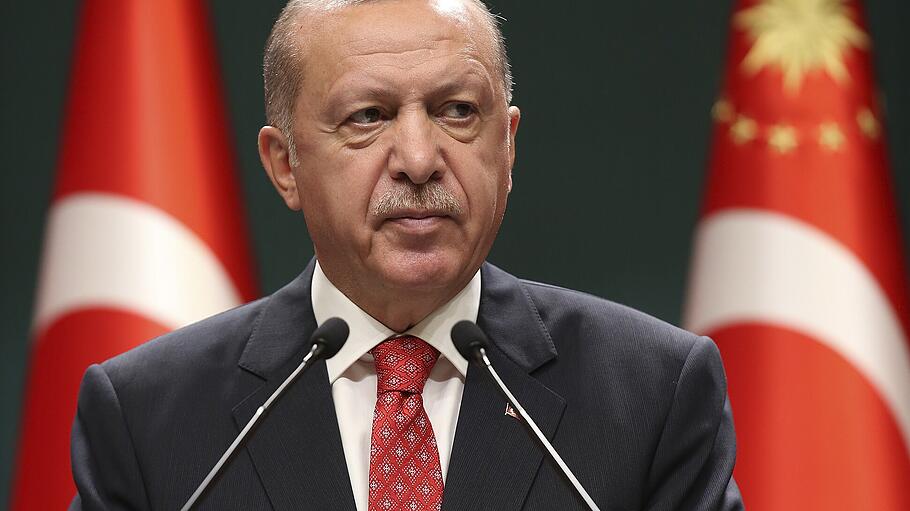

Leitartikel: Außenpolitischer Scherbenhaufen

Erdogan agiert wie ein Therapeut, der sich berufen fühlt, die Traumata der Türken zu heilen. Die Reaktion Europas muss ihn zur Realpolitik zurückführen.