Die „Bild“-Zeitung verkündete am 28. März 2021: „Unser Sommer ist in Gefahr!“ Aber es ging nicht um das Weltklima oder um Corona, sondern um ein im Suez-Kanal gestrandetes Containerschiff, das die Lieferung chinesischer Gartenmöbel blockierte. Für einen kurzen Augenblick nahmen Deutschlands Konsumenten wahr, dass ihr Dasein vom weltweiten Handel und dem Wechselspiel von Raum, Zeit und Kräften bestimmt wird. Der Faktor China wird dabei gelegentlich noch immer unterschätzt. Ein Perspektivwechsel trägt zum besseren Verständnis bei.

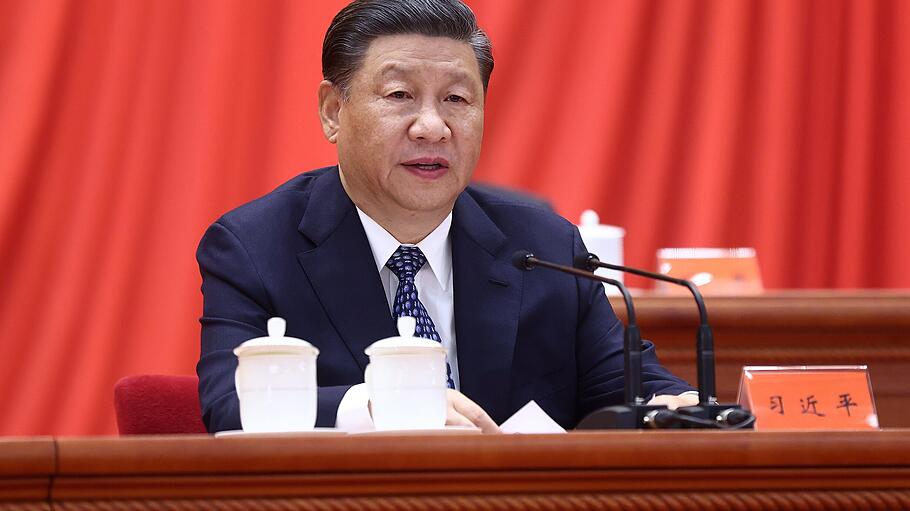

G7-Gipfel lässt Konflikt mit China deutlich werden

Der G7-Gipfel sendete Signale der Stärke an China. Aber was weiß der Westen wirklich über chinesische Strategie? Und ist sich vor allem Deutschland den geopolitischen Dimensionen bewusst?