Selbst posthum noch lässt es der Erfinder des Dynamits, Alfred Nobel (1833-1896), regelmäßig richtig krachen. So etwa wenn – dank seiner gut angelegten Millionen – einmal im Jahr Forscher verschiedener Disziplinen mit dem nach dem schwedischen Chemiker benannten Nobelpreis ausgezeichnet werden. In diesem Jahr hatte die Oscar-Verleihung der Naturwissenschaften allerdings starke Konkurrenz. Steigende Corona-Infektionszahlen und der US-Wahlkampf liefen dem sich für gewöhnlich über eine Woche hinziehenden Event diesmal eindeutig den Rang ab. Das war selbst am Mittwoch vergangener Woche nicht anders, als der Nobelpreis im Fach des Stifters selbst verliehen wurde.

Es gibt den Nobelpreis für eine biologische Revolution

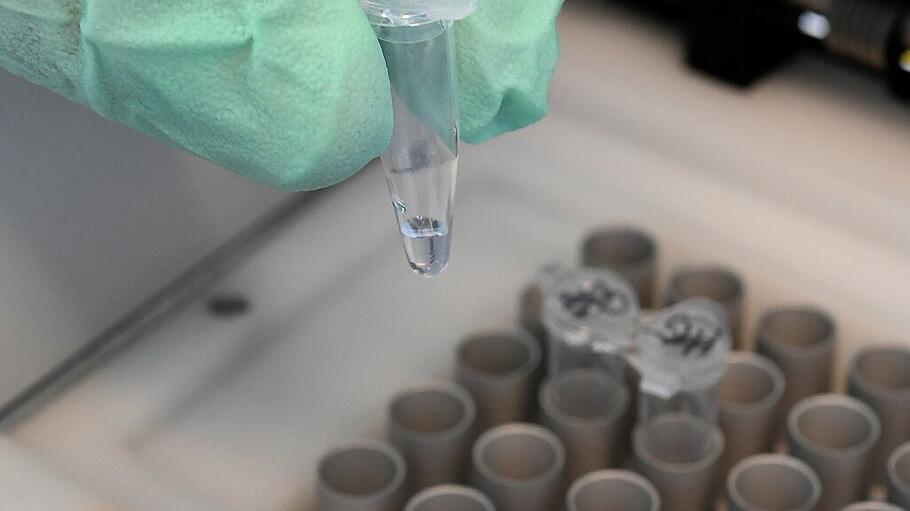

Eingriffe in die Keimbahn. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna bekamen für die Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas9 den Nobelpreis für Chemie. Hier fällt ein bioethisches Tabu.