Von Anfang an standen die Vereinten Nationen (VN) durch ihre konstituierenden Normenkataloge Charta (1945) und Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) vor der schwierigen Aufgabe, den Schutz der in der Allgemeinen Erklärung verbrieften Menschenrechte unter das Prinzip der Souveränität der Staaten zu stellen, ein Prinzip, das die VN aus der Westfälischen Ordnung (1648) übernahmen und das in der Charta unter dem Vorzeichen einer dekolonialisierten Welt als Basis der internationalen Beziehungen ausdrücklich bestätigt wurde, in Gestalt der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker in Richtung Autonomie gewendet.

Die Humanitäre Intervention - der neue Gerechte Krieg?

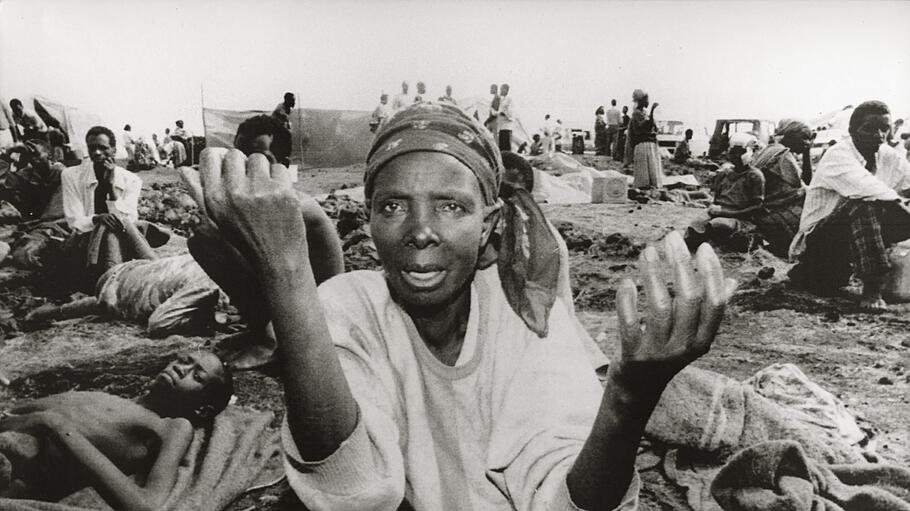

Was tun, wenn Menschen zu Hunderttausenden ermordet werden? Der Völkermord in Ruanda hat neue Antworten auf alte Fragen hervorgebracht.