Durch eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) will die FDP-Fraktion die in Deutschland bislang verbotene Eizellspende legalisieren. Der dazu von der FDP vorgelegte Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 19/17633) stand gestern Nachmittag (nach Redaktionsschluss) im Mittelpunkt einer Öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. Die Sitzung, die im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin stattfand, wird heute ab 13 Uhr 30 zeitversetzt auf www.bundestag.de im Internet übertragen.

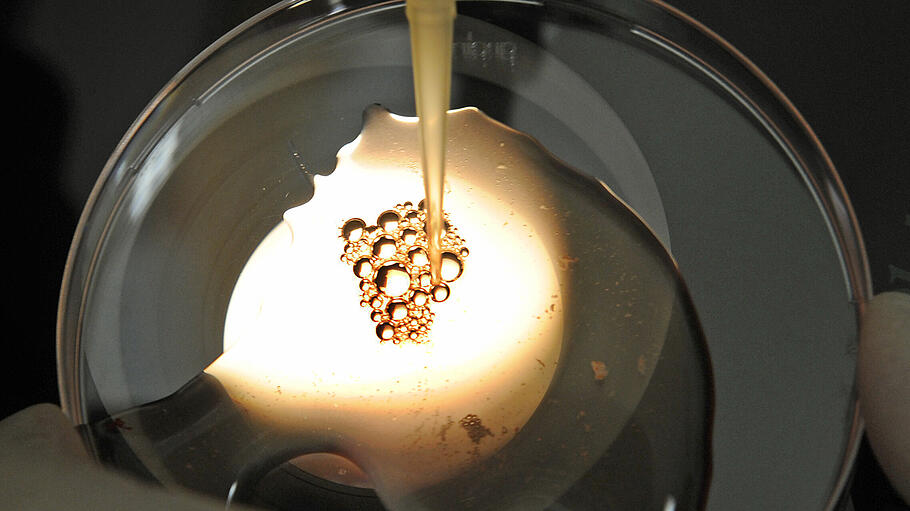

Der Weg ist frei für den Eizellenverkäufer

Die FDP will die Eizellspende legalisieren. Am Mittwoch befasste sich der Gesundheitsausschuss in einer Öffentlichen Anhörung mit dem Thema.