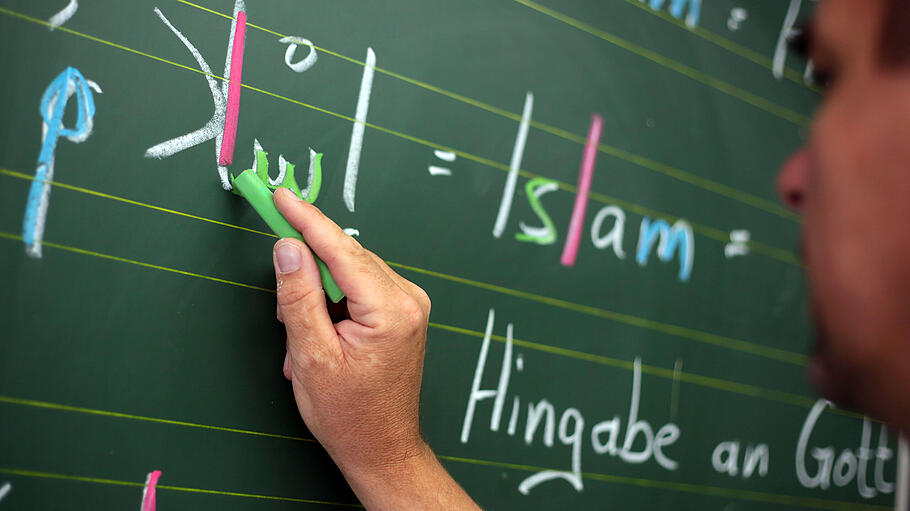

Am Anfang stand das „Erlanger Modell“. An der dortigen Universität begann 2003 die Ausbildung von Lehrkräften für den „Schulversuch Islamunterricht“. Damit sollte „ein Religionsunterricht in deutscher Sprache von religionspädagogisch ausgebildeten Lehrkräften“ angeboten werden. Grundlage wurde ein Lehrplan, für den Pädagogen in Abstimmung mit dem Kultusministerium sowie muslimischen Gemeinden verantwortlich zeichneten.

Der bayerische Weg ist staatlicher Islamunterricht

Bisher war es ein Modellversuch in Bayern: islamischer Religionsunterricht. Doch bald soll es ihn als reguläres Wahlpflichtfach geben. Der Unterricht wird allein vom Staat verantwortet.