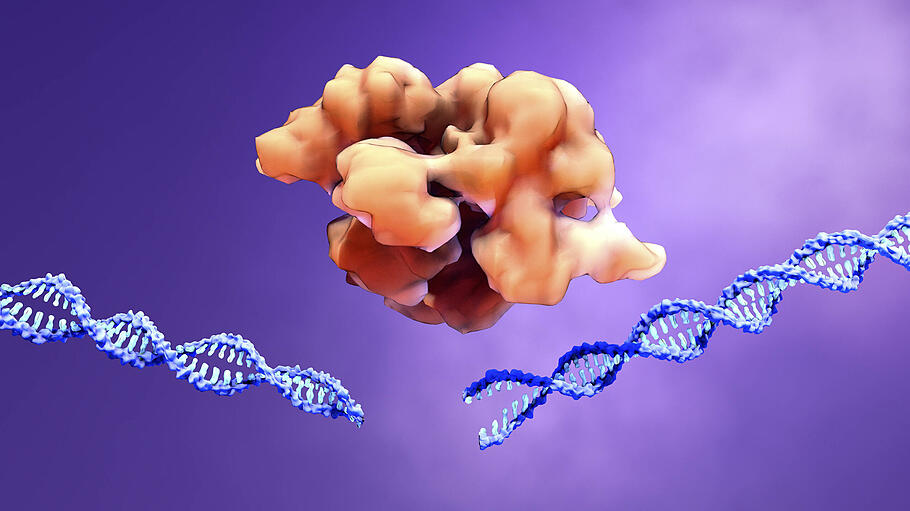

Wer meint, mit der Vergabe des Chemie-Nobelpreises an die inzwischen in Deutschland forschende Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und die in den USA lehrende Biochemikerin Jennifer Doudna (University of Berkeley) habe die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften lediglich eine außergewöhnliche wissenschaftliche Leistung auszeichnen wollen, irrt. Gencode verändern Auch wenn die von beiden Wissenschaftlerinnen gemeinsam entwickelte CRISPR/Cas-Technologie in den zurückliegenden acht Jahren die Gentechnik zweifellos revolutioniert hat, geht es hier noch um weit mehr. Denn mit ihrer Modifikation eines in der Natur aufgefundenen Instruments aus Gottes eigenem Werkzeugkasten, mit dem sich Bakterien gegen Bakteriophagen wehren, ...

Biologischer Sprengstoff erobert die Gentechniklabore

Objekt von Hacking und Design. Was die Vergabe des diesjährigen Nobelpreis für Chemie wirklich bedeutet. Der Mensch überhebt sich.