Herr Mansour, Sie gehen in Ihrem Buch mit der deutschen Linken hart ins Gericht. Deren Identitätspolitik sei ein Geschenk für den politischen Islam. Was meinen Sie damit? Die ideologisierte Linke und deren Identitätspolitik hat mit ursprünglichen linken Ideen wie etwa Universalität, Individualität, Gerechtigkeit und Religionskritik nicht mehr viel zu tun. Ihren Vertretern geht es darum, ihre moralische Überlegenheit herauszustellen. Gleichzeitig sprechen sie Andersdenkenden die Legitimität ab, am Diskurs teilnehmen zu dürfen. Diese identitätspolitische Linke hat kein wirkliches menschliches Interesse an Flüchtlingen, Muslimen oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Sie nehmen sie nicht als Individuen wahr, sondern nur als ...

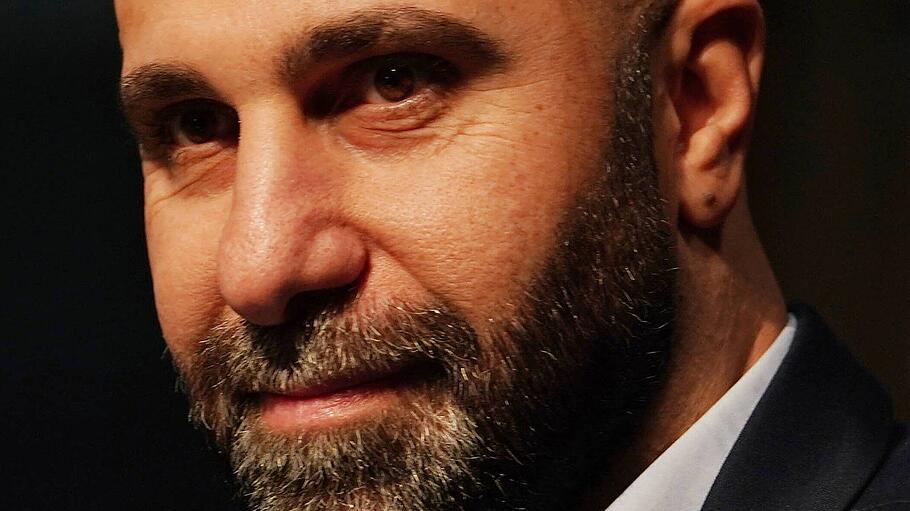

Ahmad Mansour: „Ich lasse mich nicht als Nazi beschimpfen“

Wie die identitätspolitische Linke dem Islamismus Vorschub leistet und notwendige Debatten unterdrückt. Ein Interview mit Ahmad Mansour.