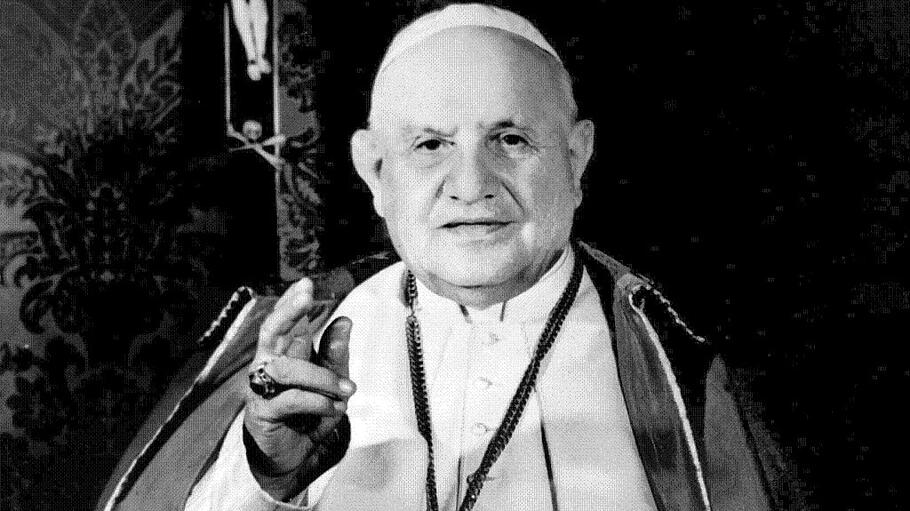

Die Geschichte der päpstlichen Sozialenzykliken ist eng mit der Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft verknüpft. Auffallend ist dabei, dass der Heilige Stuhl sich einerseits mit der Wahrnehmung bestimmter, oft gesellschaftspolitischer Entwicklungen schwertut, an anderer Stelle aber Schwerpunkte setzt, die oft erst Jahre später zu einer Fortschreibung der Sozialen Marktwirtschaft führen. In diese Reihe der Kirchenoberhäupter gehört Papst Johannes XXIII., der mit seinen Enzykliken „Mater et magistra“ und „Pacem in terris“ wesentliche Meilensteine gesetzt hat, auch wenn seine Bedeutung heute in erster Linie durch die Konzilseröffnung gewürdigt wird.

Wegweiser zu globalen Fragen

Christliche Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft – Teil X: Papst Johannes XXIII. Von Thomas Dörflinger