Wir leben heute im Zeitalter der Digitalisierung, in dem Mega-Konzerne um die Vorherrschaft auf der Welt ringen. Ihre Marktmacht ist offenbar schon so groß, dass sogar der Internationalen Währungsfonds besorgt ist. IWF-Ökonomen fragten jüngst in einem Report, ob nicht die Marktmacht der großen Digitalkonzerne – von Amazon bis Google – zu einer Verdrängung der anderen Anbieter und zu übermäßigen Gewinnen und negativen Folgen für die gesamte Wirtschaft führt. Mancher sieht Tendenzen zu einer globalen Monopolisierung.

Mit Maß und Freiheit

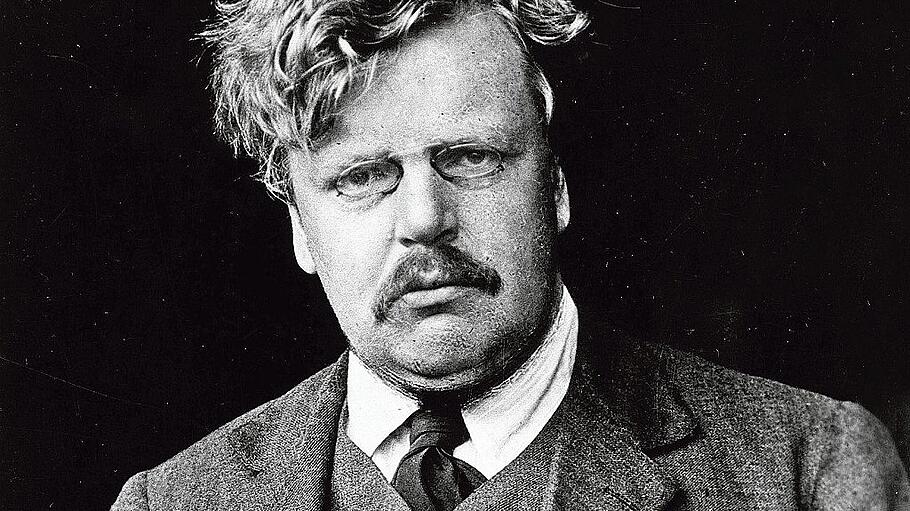

Gilbert Keith Chestertons Ideen zu einer Wirtschaftsordnung sind immer noch aktuell. Von Henning Sassenrath