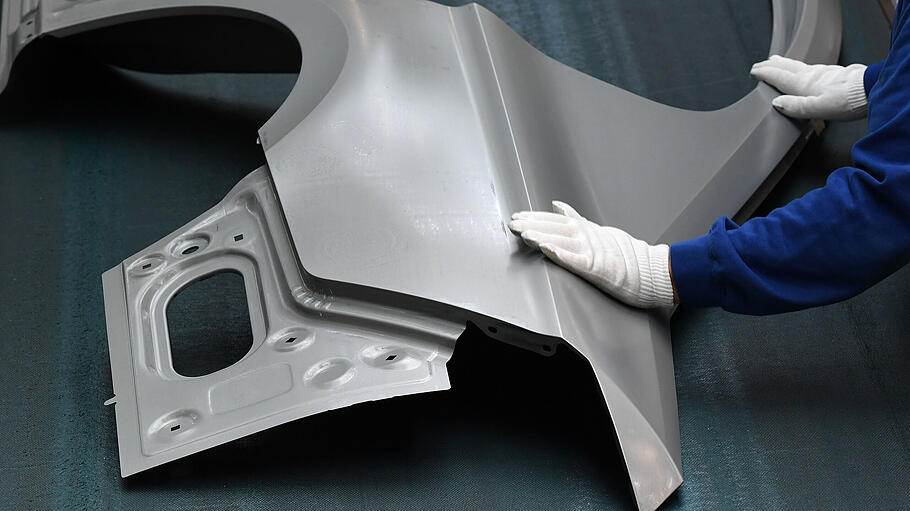

Noch vor Kurzem ging man davon aus, dass die Welt immer mehr zusammenwachsen werde, dass die weltweiten Lieferketten durch den Fortschritt der Transportmittel schnell jeden Punkt des Globus erreichen würden und dass der ungebremst wachsende Flugverkehr immer mehr Menschen in jede noch so entfernte Weltgegend zu bringen vermöchte. Mit der Pandemie hat sich indes vieles verändert. Die alles beherrschende Dynamik der Globalisierung scheint gebrochen. Sowohl die Einheit als auch die Effizienz einer globalisierten Wirtschaft haben sich als Chimären entpuppt, die sich mit der Ausrufung radikaler Lockdowns in China und anderen Schlüsselländern der Weltwirtschaft in Luft aufgelöst haben. Produktion im Ausland In der Folge hat beispielsweise ...

Genug muss eindeutig genug sein!

Der Trend, wieder in regionale Wirtschaftsstrukturen zu investieren, verspricht mehr Unabhängigkeit und mehr Resilienz.