Ressourcenschonend, klimaneutral, energieeffizient, nachhaltig – kurz: rundum umweltverträglich. Die Wirtschaft im 21. Jahrhundert soll mehr sein als eine reine Kreislaufwirtschaft. Sie soll eine grundlegend neue Form des Erwirtschaftens und Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen hervorbringen. Dazu muss sie nach dem Willen von Ökobewegungen und ihrem politischen Arm, den „grün“ inspirierten Parteien, von einer „nur“ sozialen in eine „öko-soziale Marktwirtschaft“ transformiert werden.

Ein anderes Weltbild

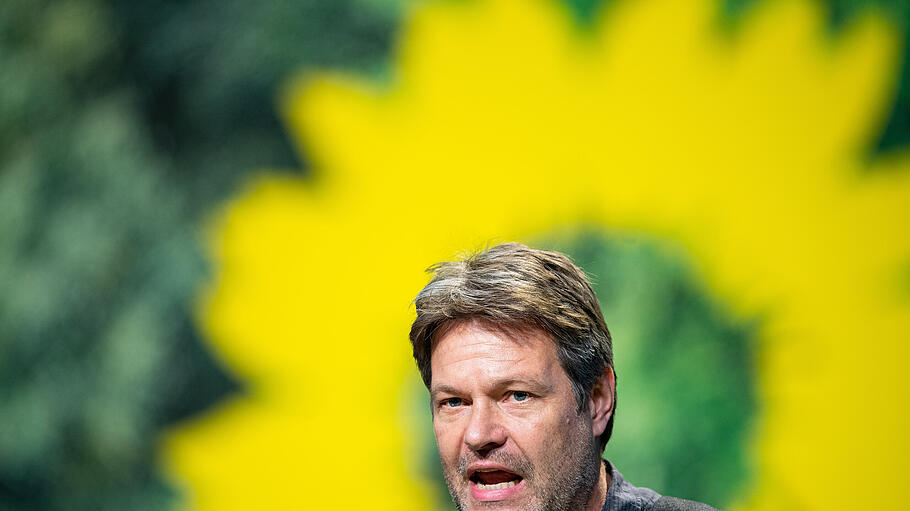

Beim Parteitag der Grünen war sie in aller Munde: die öko-soziale Marktwirtschaft. Was meint aber dieser Begriff eigentlich? Steht nun die Natur im Mittelpunkt, nicht mehr der Mensch? Eine Analyse.