Der Jakobsweg ist kein ausschließlich spanisches Phänomen, sondern ein europaweiter Pilgerweg. Schon seit dem Mittelalter sind Menschen aus ganz Europa nach Santiago de Compostela gepilgert. So kann man auch im östlichen Brandenburg den Verlauf der Jakobsroute nachzeichnen. Sie orientiert sich an den historischen Wegeführungen und ist in das europäische Jakobswegenetz eingefügt. Der brandenburgische Jakobsweg beginnt in der Stadt Frankfurt/Oder, durchquert die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie Barnim und Berlin.

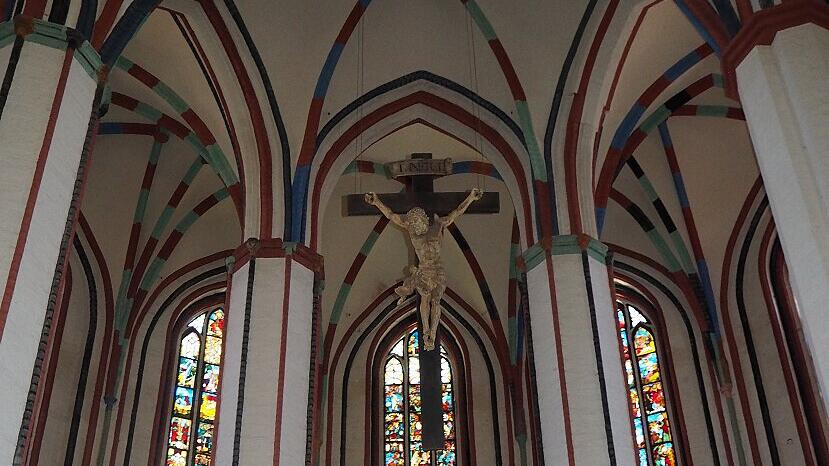

St. Marienkirche in Frankfurt/Oder: Kirche ohne Gemeinde

Die St. Marienkirche in Frankfurt/Oder kann sowohl auf ein beeindruckendes katholisches wie auch evangelisches Erbe zurückblicken. Heute markiert die Kirche den Anfangspunkt für die Route des Jakobsweges westlich der Oder.